Dans une première partie, nous avons vu les différents personnages qui interviennent dans le domaine de la santé : guérissseurs, féticheurs, sorciers, etc. Ils sont intimement associés à l’usage des plantes médicinales.

Un jeune malien, Bakari Coulibaly, élève de l’Ecole Primaire de William Ponty (Sénégal), s’exprimait à ce sujet dans un devoir de vacances en 1944 : « Plantes médicinales de la savane et de la forêt, vous qui par les nuits sombres et les chaudes après-midi parlez avec les guérisseurs et leur offrez le suc magique de vos feuilles, de vos fleurs, de vos écorces et de vos racines, qui abritez les génies protecteurs de nos villages, emportez toujours, sur l’aile de vos pouvoirs mystérieux, le peuple noir qui se prosterne à vos pieds. Multipliez vous sans fin. Et si, un jour, vous voulez vous immortalisez en figurant dans quelque livre, incitez les féticheurs à venir vous révéler aux hommes blancs chez qui vous êtes attendues avec impatience et qui vous honoreront autant que les villageois. Ainsi vous dissiperez en grande partie ce rideau de préjugés qui empêchent la fusion rapide des idées des deux races ».

Les plantes : certains simples peuvent certes avoir une action telle que la médecine occidentale a pu faire son profit de l’utilisation de leurs extraits, mais en fait leur attribution médico-magique vient souvent de certains caractères extérieurs particulièrement remarquables par leurs aspects, leurs formes, leurs sécrétions ou leurs odeurs.

D’autres sont magiques par des propriétés reconnues ou prétendues rares. Le plus grand nombre le sont dans certaines conditions d’emploi, selon la façon de les cueillir, de les préparer, de les administrer. Par exemple, certaines écorces doivent être découpées sur deux faces diamétralement opposées de l’arbre, et en fonction de leurs directions cardinales. Telle plante entière doit être arrachée de telle main et non de l’autre. Certaines tiges doivent être cueillies uniquement avec les dents (J. Poulet).

Le professeur Joseph Kerrharo (1909-1986) s’exprimait ainsi : « Du plus humble minéral au Dieu suprême, en passant par les fétiches, les individus, les plantes, toute une chaîne aux maillons serrés relie entre eux les êtres comme les éléments visibles et invisibles. Comment pourrait-on imaginer autrement le lien étroit existant, par exemple, entre la personnalité du malade et celle de l’arbre qui a fourni le lambeau de son écorce, partie vivante de sa propre chair prélevée après invocation et offrande de noix de kola ? Cet arbre, que le féticheur aura préalablement sollicité et auquel il aura un compte à rendre, ce médicament, s’il n’est pas totalement employé, sera, en fin de traitement, enfoui dans le sol ».

« Encore remarquable est la « médecine des poisons », car elle met en évidence l’esprit d’observation insoupçonné qui a conduit les féticheurs à la maîtrise quasi parfaite des toxiques. Mais les poisons les plus répandus sont les poisons judiciaires, dits d’épreuve, parce qu’il étaient utilisés, jusqu’à une date récente, au cours de séances d’ordalies (mode de preuve en justice) apparentées à notre Jugement de Dieu médiéval. La plus tristement célèbre en raison des hécatombes provoquées par son administration est la constitué par les écorces de Tali à action cardiotoxique-retard, ce qui permet parfois à l’accusé d’avoir la vie sauve, si les vomissements précoces lui font rejeter le poison ».

« Dans les sociétés fétichistes forestières, on consomme, lors de cérémonies rituelles (initiations en particulier), des écorces d’Iboga, riches en ibogaïne, principe hallucinogène à fortes doses, mais hypnofuge, stimulant nerveux et musculaire à doses modérées. D’un autre côté, la croyance aux « mangeurs d’âmes » justifie l’emploi de « drogues d’exorcisme », comme le Datura metel, pour obtenir du patient, au cours de bouffées délirantes, le nom de son persécuteur. »

Dominique Traore a publié en 1983 un ouvrage intitulé « Médecine et magie africaines » pour l’Ouest africain (1). Cherchant à sauver la pharmacopée indigène, à ouvrir un vaste champ de recherches aux chimistes et à venir en aide au médecin, il décrit les traitements traditionnels associés aux maladies. Il explique que toute la flore terrestre dérive de sept plantes mères créées en sept jour : lundi, le nzaba (Landolphia owariensis) ; mardi, le néré (Parkia biglobosa) ; mercredi, le tourou (Parinari curatellaefolia) ; jeudi le diaro (Securidaca longipedunculata) ; vendredi, la mana (Lophira alata) ;

Samedi, le youroukouraoun ; dimanche, le nkounguié ou ngoungié (Guiera senegalensis).

Si on connaît le jour du début du mal, il suffit d’effeuiller la plante dont la création correspond à ce jour. Faire infuser ces feuilles et se baigner dans l’infusion pour être guéri.

L’auteur donne ensuite des exemples précis de traitement.

Pour les douleurs articulaires, par exemple, « broyer les feuilles de béré (Boscia senegalensis) ; y mettre un peu d’eau, et étendre la pâte obtenue sur l’articulation, puis bander. Sentir aussitôt une grande chaleur, avec une vive brûlure au point malade.

Supporter cette brûlure trois minutes, pour être complètement guéri. Bon médicament contre les arthrites du poignet, du coup-de-pied, de l’épaule, du coude, du genou, de la hanche, et le point de côté qu’il guérit rapidement, en moins de quatre minutes. »

Un autre exemple est décrit pour l’hémiplégie :

« – Bouillir pendant la nuit, en dehors de la concession, les éléments suivants : un os provenant d’une patte d’âne, un morceau du côté mort d’un arbre à demi-sec. exposer les membres paralysés à la vapeur qui se dégage de la décoction. l’opération a lieu la nuit.

– Se procurer sept racines soustraites de sept plantes différentes croissant chacune sur une grand termitière et un oeuf de poule, les bouillir. Bain dans la décoction. Manger le contenu de l’oeuf. Pétrir la coquille écrasée de celui-ci d’eau provenant de la décoction et se servir de la pâte pour frotter les membres paralysés. »

Il existe également des recettes magiques « pour s’attirer la bienveillance des beaux-parents », « pour se faire aimer de tout le monde », « pour obtenir le premier prix aux courses de chevaux », « pour vivre dans l’aisance », « pour reconnaître un sorcier », « pour brouiller deux personnes », etc. Pour être chanceux, « pulvériser un fruit sec de kalgo (Haoussa ; Bauhinia reticulata) ayant persisté durant douze mois sur la plante mère. Bain dans une eau contenant dissoute une pincée de la poudre obtenue et cela durant une semaine.

Dans la suite, avant de se rendre chez quelqu’un pour lui demander un service, se laver la figure dans un liquide renfermant dissoute un peu de ladite poudre ; humecter un peu de celle-ci d’eau et se servir de la pâte pour se frotter les mains. Facilite vos démarches qui seront toujours couronnées de succès. »

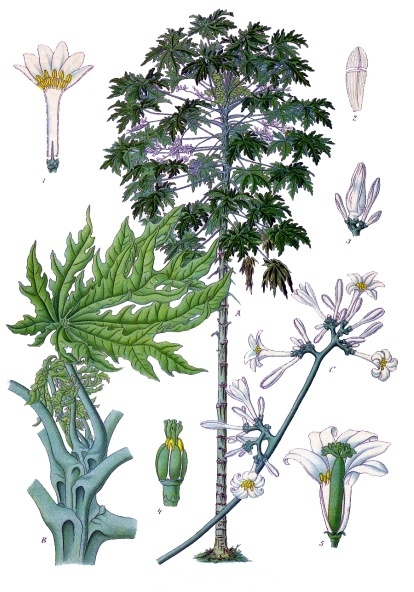

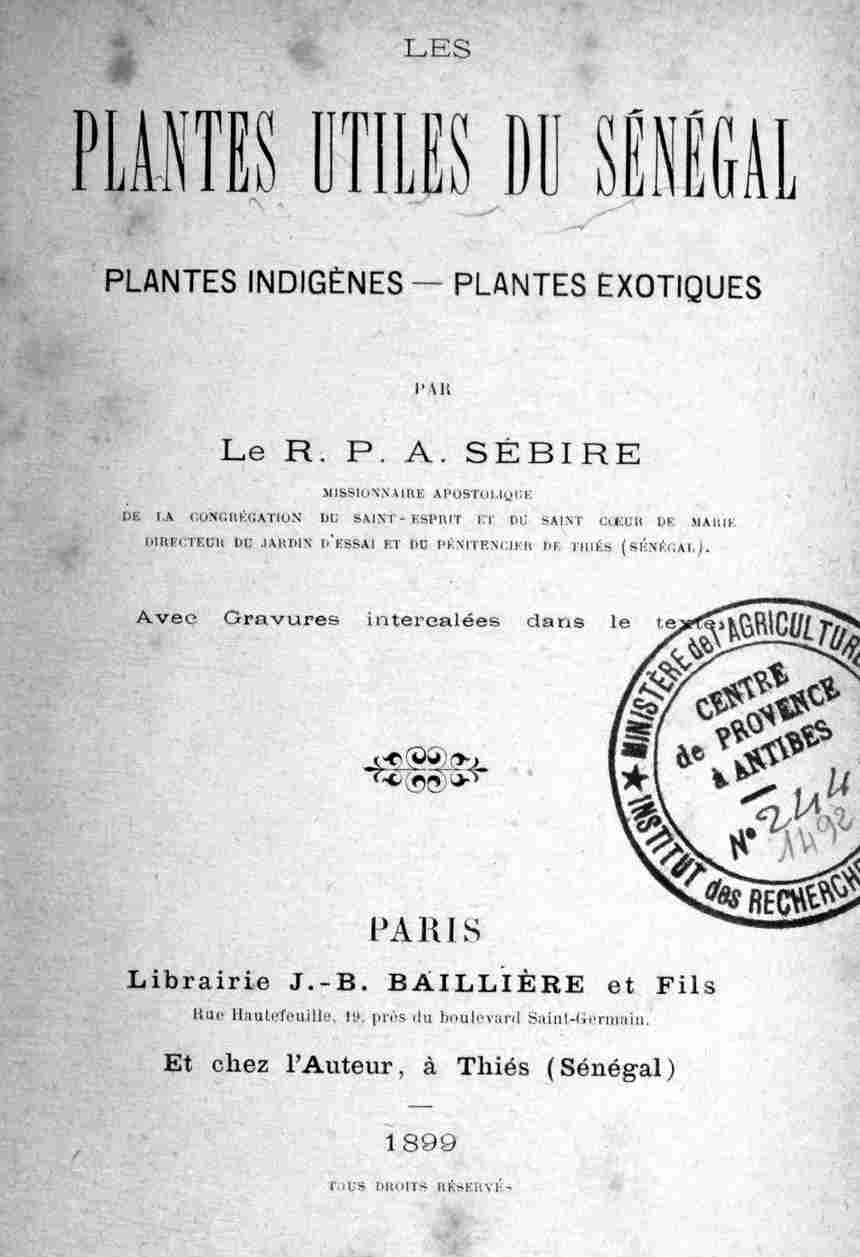

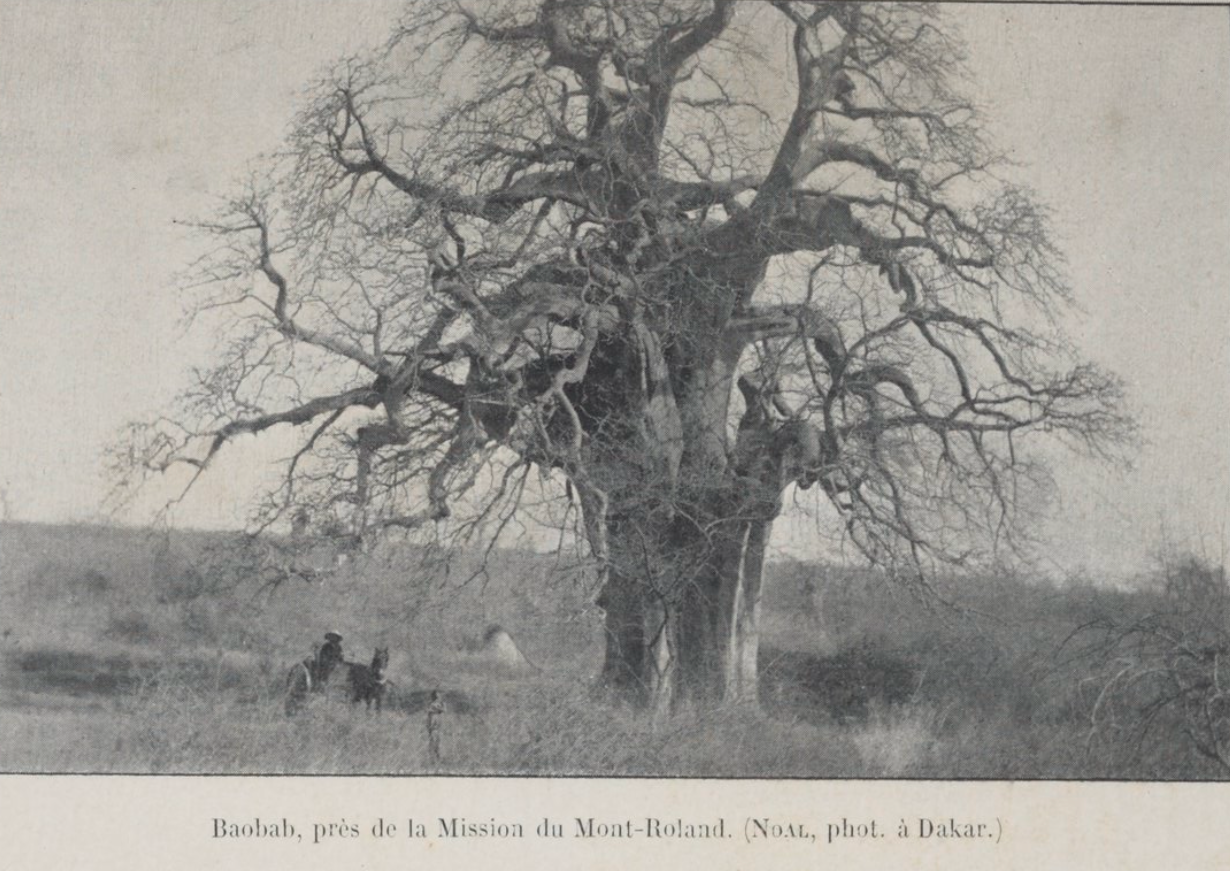

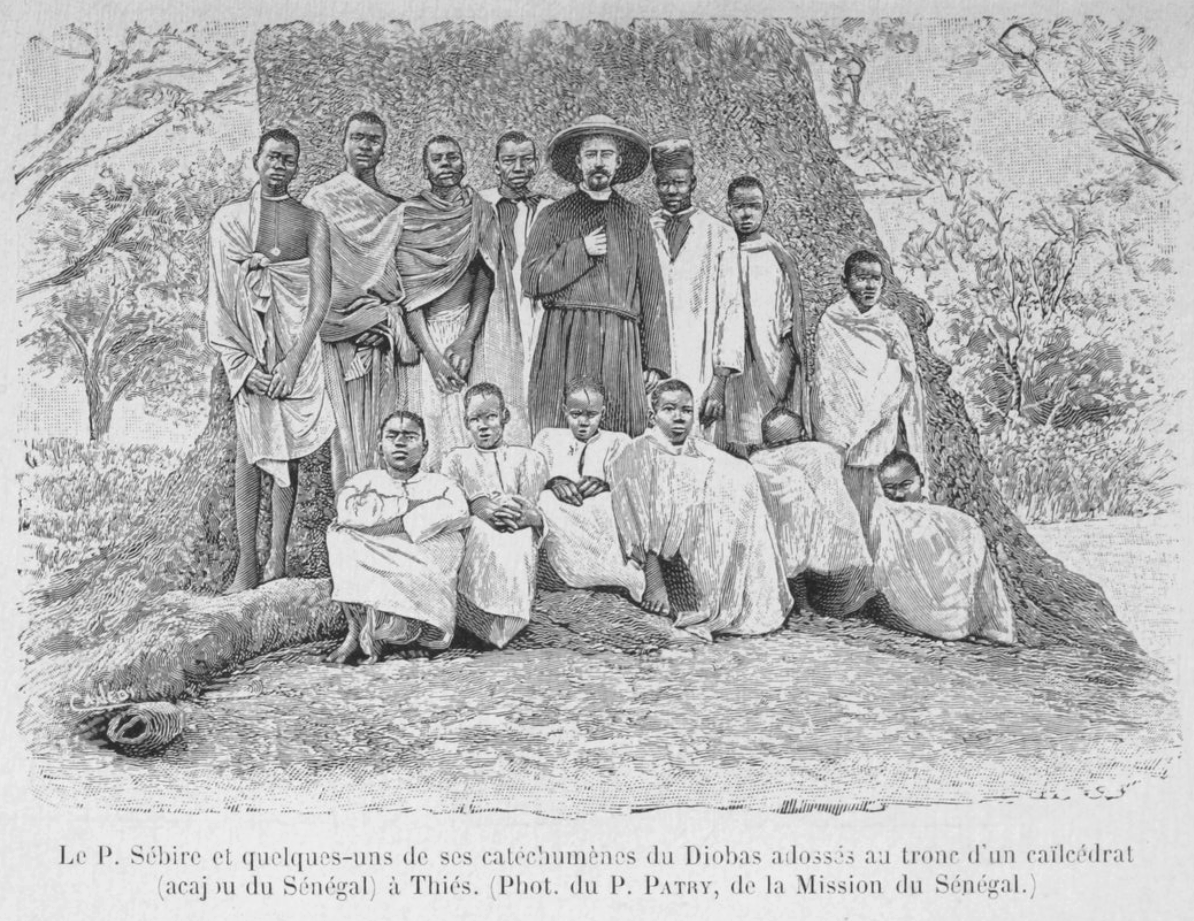

Pour compléter, cette exposition de 1980 avait présenté un ouvrage de Sébire, de la Bibliothèque Centrale du Musée d’Histoire Naturelle, qui a été, depuis, numérisé dans Gallica. Ce document de 1899 fait le point sur les plantes utiles du Sénégal avec quelques illustrations, parmi lesquelles un très grand nombre de plantes médicinales. Je n’ai retenu ici que celles ayant donné lieu à une illustration par l’auteur. Le premier de la série est le Baobab (ci-dessous), Adansonia digitata, qui était utilisé traditionnellement pour la farine du fruit dans la rougeole, la petite vérole et la dysenterie. Les feuilles seraient pectorales et émollientes. La tisane de ces feuilles éloigne la fièvre et traite la dysenterie. L’écorce en poudre était utilisée au sud de l’Afrique en guise de quinine. La gomme de l’arbre était « un bon détersif pour nettoyer les plaies », etc.

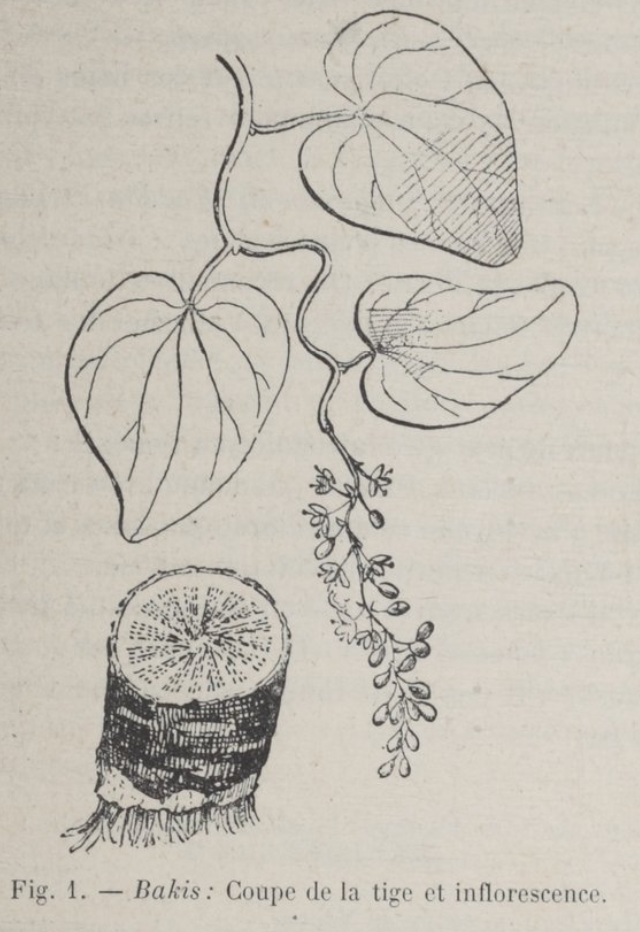

Autre plante : le BAKIS, appelé aussi Peïs à Thiés et en Casamance. (Cocculus bakis).

« La racine de cette liane est très amère, et guérit des retours de fièvre, comme la quinine sur laquelle elle a l’avantage de fatiguer moins l’estomac.

Elle est aussi diurétique, et élimine l’excès de bile, surtout si on prend le matin à jeun un verre d’eau dans laquelle on a laissé macérer tout la nuit quelques tranches de racines de bakis«

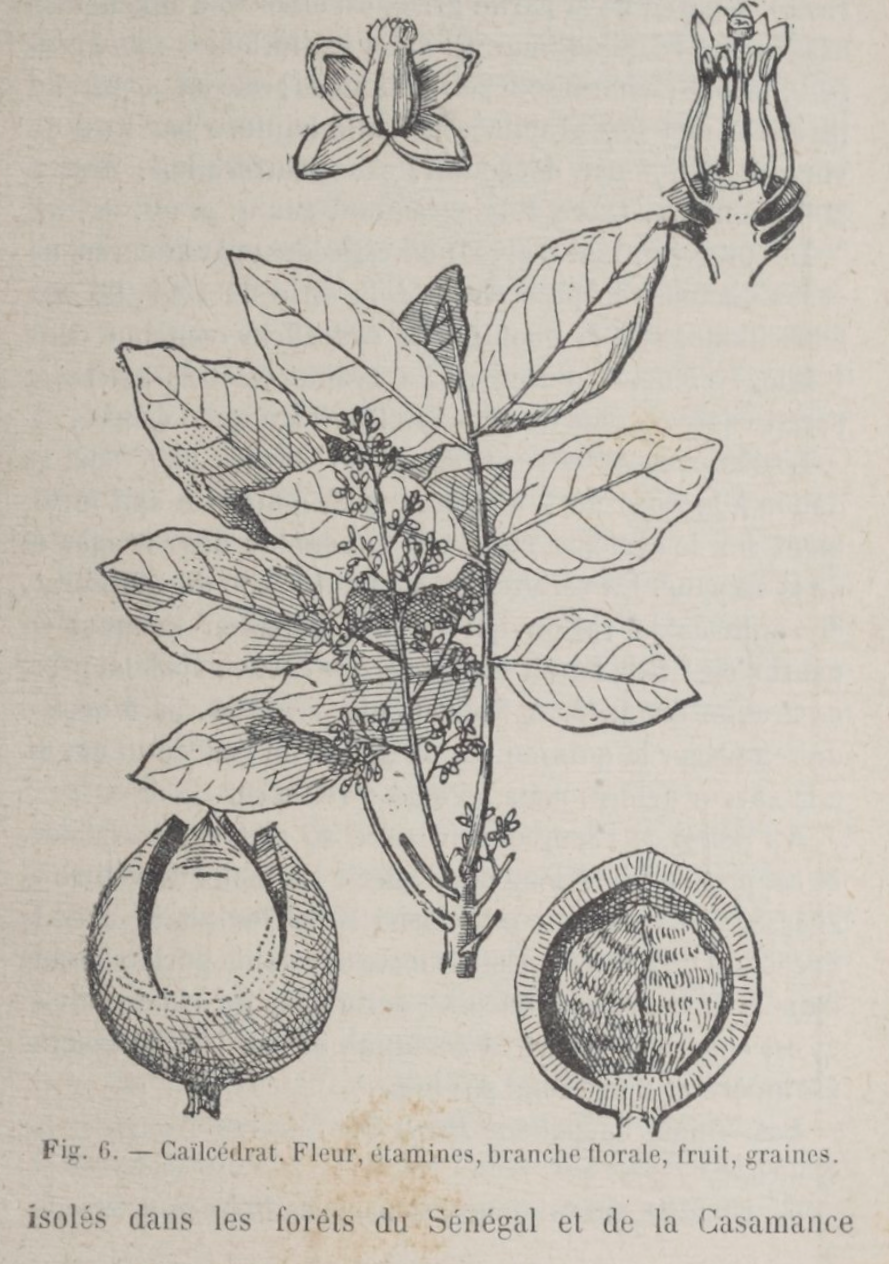

Le Caïlcédrat est également illustré dans cet ouvrage de Sébire. « C’est l’un des plus beaux arbres connus ». Il a reçu le nom de quinquina du Sénégal car son écorce est employé aux mêmes usages que le quinquina, sous forme de teinture ou de sirop. « Au Sénégal, l’écorce pulvérisée se met sur les plaies, et est prise à l’intérieur pour guérir les maux de ventre et chasser les vers.

On peut aussi laver les plaies avec la décoction de l’écorce. Cette même décoction purifie le sang dans la fièvre et la bronchite, prise dans du vin de palme, et est employée contre la cessation des règles. La gomme est amère et ne se fond pas bien. Les Volofs l’appellent Hay, les Sérères Ngarine, les Nones ây. En Gambie, on lui donne le nom de Mahogany tree.

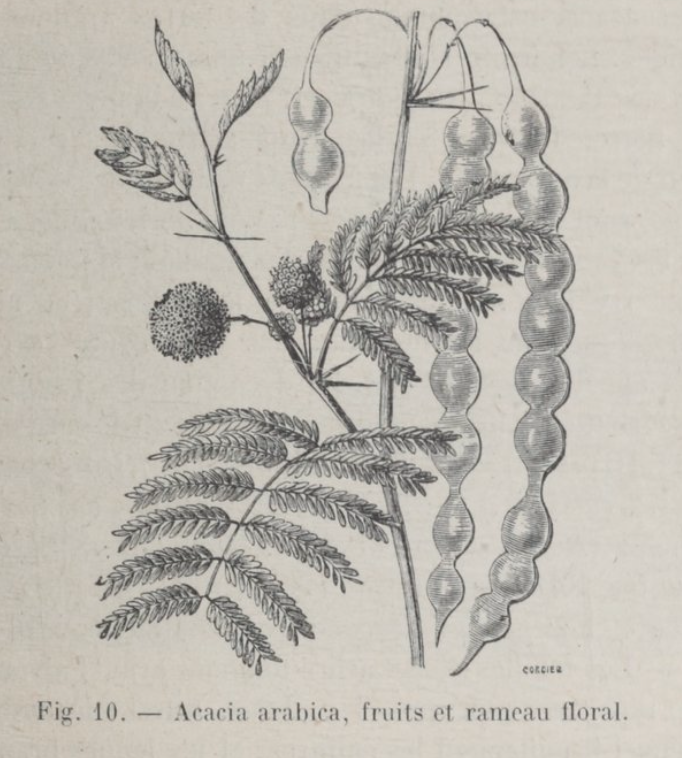

Sébire donne une longue liste des Acacias au Sénégal et cite, parmi les plus remarquables, le Vérék ou Gommier blanc, le Gonaké ou Gommier rouge, le Nébnébou Acacia arabica, le Cada (Acacia albida), le Sing (Acacia sing), le Ir, le Sandandour (Acacia Sieberiana), le Mpenah, le Ngarap, le Déda ou encore l’Acacia altissima. Pour l’Acacia arabica illustré ici, « l’écorce et les fruits astringents servent à guérir de la dysenterie ». On se lave les yeux avec la décoction des feuilles ; « La poudre des graines se met sur les plaies de la bouche ». La décoction des feuilles est également antiscorbutique.

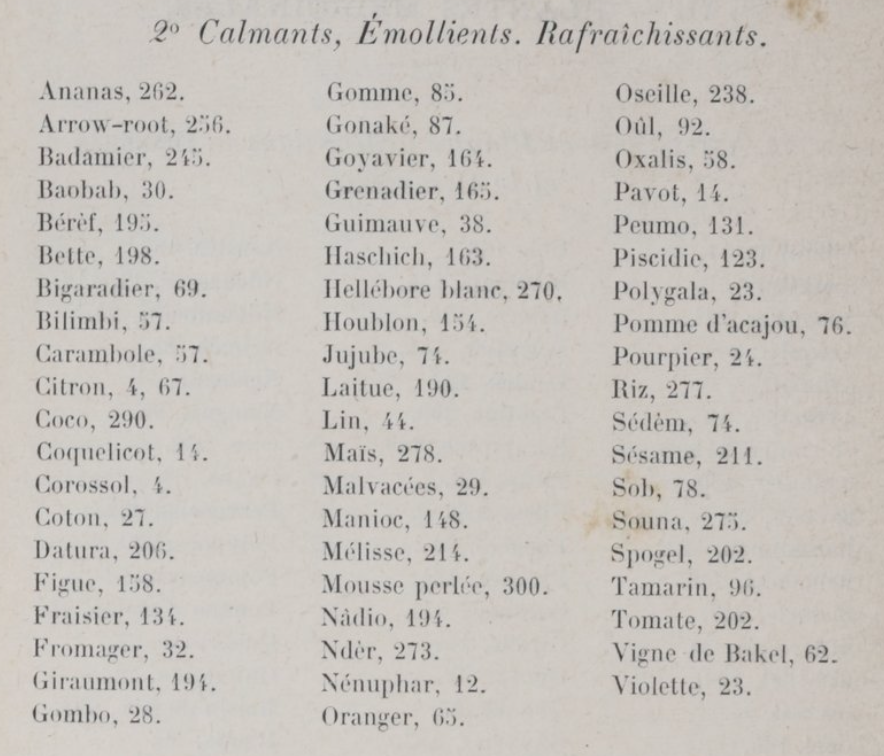

Ces quelques passages du livre donne une idée de la richesse de ce document qui restera un ouvrage de référence pour les botanistes mais aussi pour la France coloniale car il proposait qu’un certain nombre de plantes soient acclimatées au Sénégal. Sébire a par ailleurs classé les plantes en fonction de leurs propriétés thérapeutiques. A titre d’exemple ci-dessous, les plantes calmantes, émollientes et rafraichissantes.

(1) Dominique Traore. Médecine et magie africaines? Présence africaine. Agence de coopération culturelle et technique, Paris, 1983.