En 1903, le pharmacien de 1ère classe René Tissier, ex-pharmacien chef des hôpitaux de la Croix Rouge française en Chine et au Japon, et docteur de la Faculté de médecine de Paris, publie un ouvrage sur son expérience au cours de la campagne de Chine (1900-1901) à bord des navires-hôpitaux de la Croix Rouge. Cette campagne menée par une coalition de pays contre la Chine faisait suite à la révolte des Boxers qui avait mené à de nombreuses exactions contre les européens et les japonais. René Tissier rappelle d’abord l’historique de la situation des victimes des guerres maritimes jusqu’à la convention de paix de 1899 (Convention de La Haye). Cette dernière comportait une convention spéciale pour les guerres maritimes. Elle précise en particulier que « les bâtiments hospitaliers sont respectés et exempts de captures si la puissance neutre dont ils dépendent leur a donné une commission officielle et en a notifié les noms aux puissances belligérantes à l’ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant toute mise en usage ».

La première partie de l’ouvrage concerne la Croix Rouge française dans le Corps expéditionnaire de Chine. Enfin, cette dernière, pour la première fois, a décidé d’être présente sur place et d’envoyer une ambulance en Chine. Parmi le personnel sanitaire, on trouve des médecins militaires mais aussi des civils dont notre pharmacien Tissier et un aide-pharmacien, Venture. Il y a également un aumônier, cinq sœurs de Saint-Vincent-de-Paul et deux infirmiers civils.

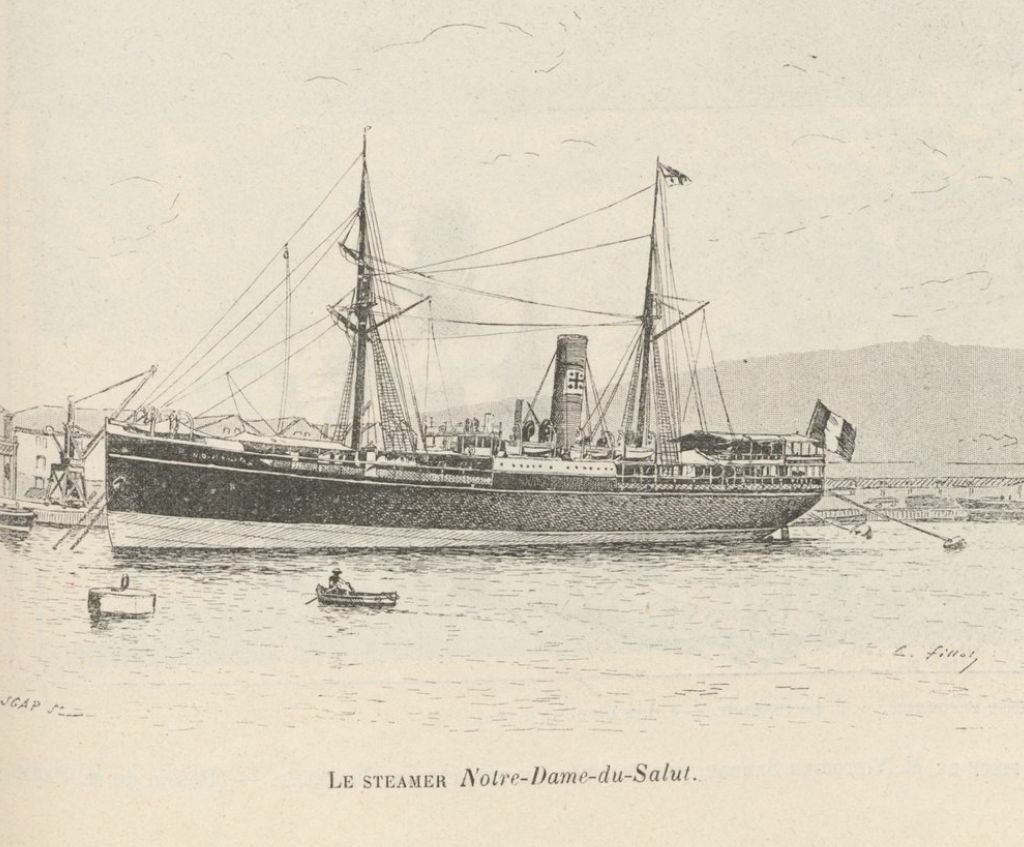

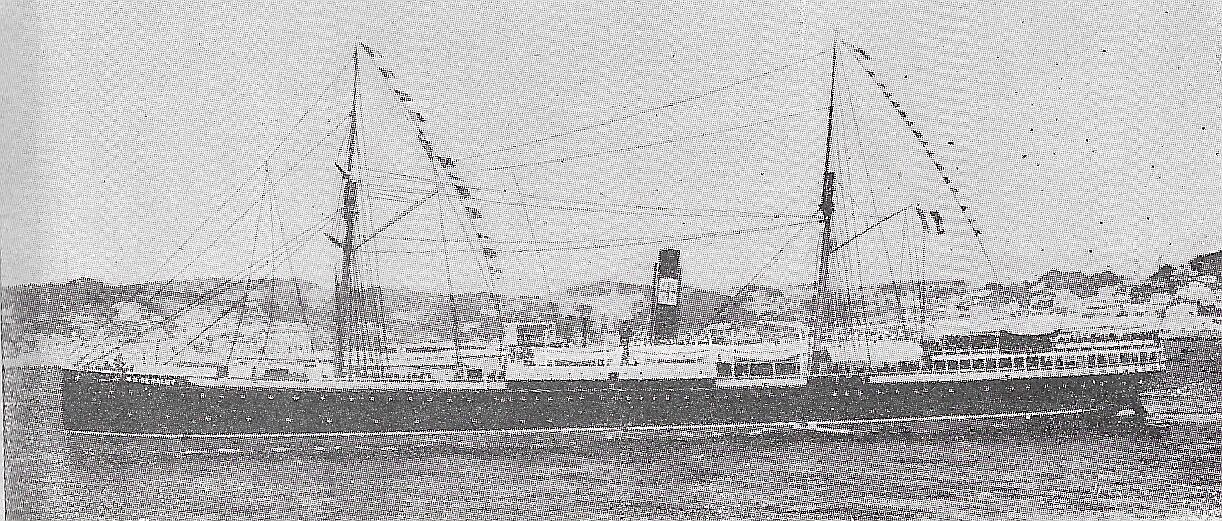

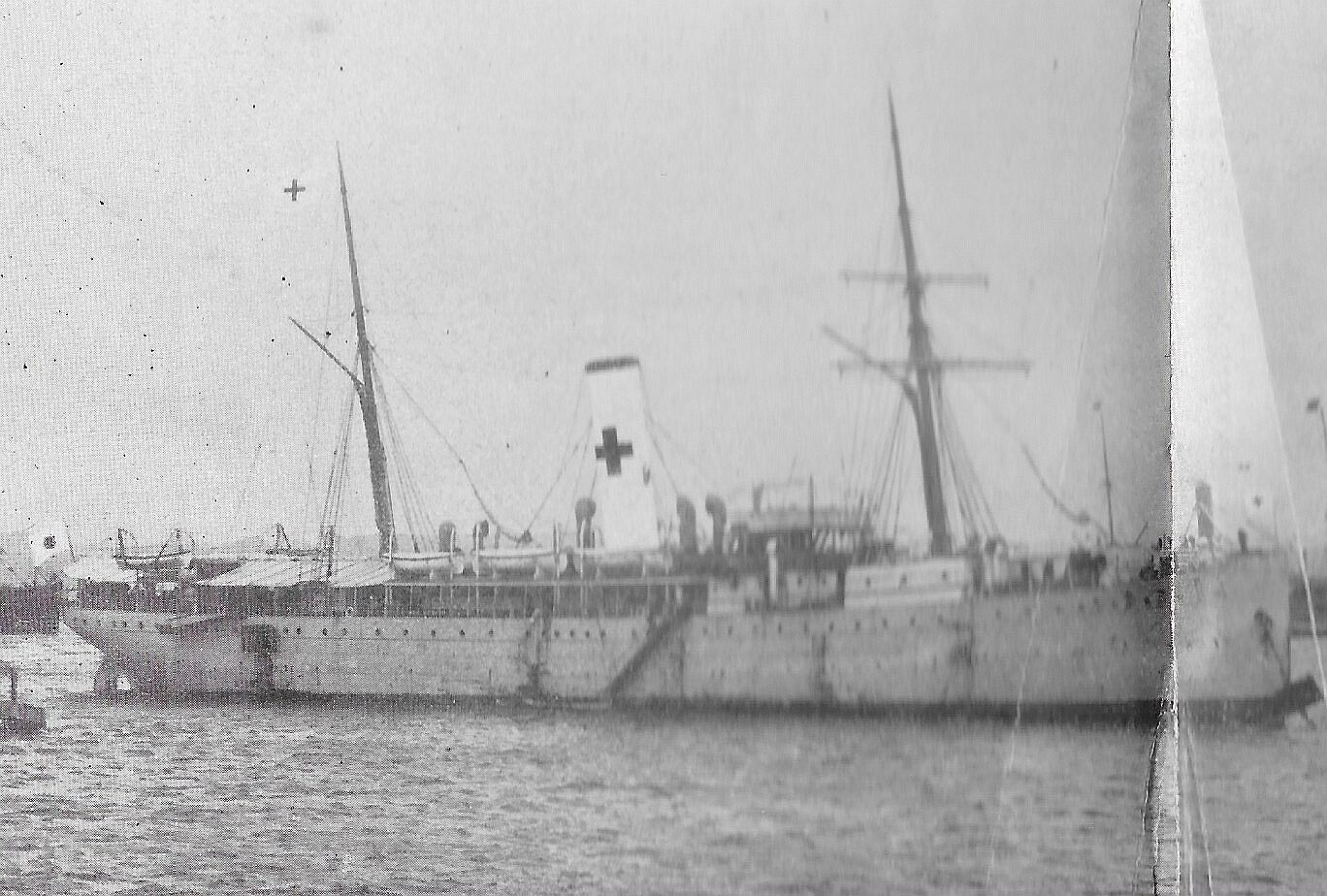

Tous embarquent le 10 août 1900 sur le « Notre Dame de Salut », un bateau acheté en 1893 et qui servait pour les pèlerinages en Terre Sainte mais aussi qui a avait participé à la campagne militaire de Madagascar. Dès son arrivée en Chine, il devait être transformé en navire-hôpital pour le compte et sous la direction de la Croix Rouge française.

Les troupes de la coalition sont déjà en Chine depuis plusieurs mois quand le bateau part de Marseille et les combats sont quasiment terminés à leur arrivée. L’amiral de la flotte alliée décide de s’installer pour l’hiver dans le port de Nagasaki, au Japon, et la Croix Rouge y reçut l’ordre d’y ouvrir un hôpital d’évacuation. Tissier explique ensuite comment le Notre Dame de Salut fut aménagé en hôpital.

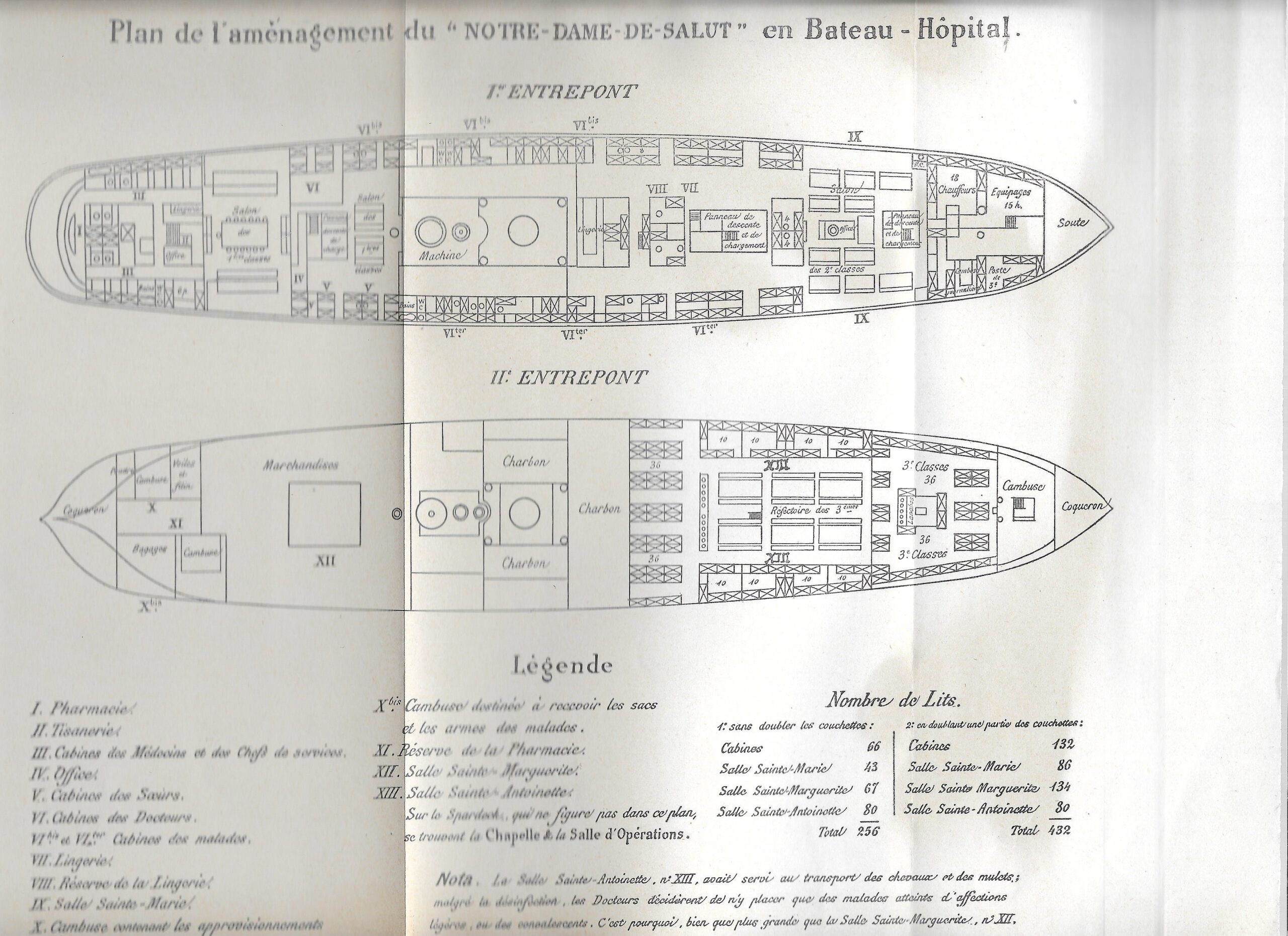

Ayant transporté des troupes et des chevaux de Marseille à Takou (Chine), le bateau est d’abord entièrement nettoyé et on transforme le navire : une pharmacie est installée dans le 1er entrepont ainsi qu’un hôpital de 256 lits pouvant aller jusqu’à 432 lits si nécessaire. Ainsi aménagé, le 19 octobre 1900, le navire arbore le pavillon de la Croix Rouge et va fonctionne comme hôpital jusqu’en janvier 1901, date à laquelle il fut rendu à ses armateurs à Marseille. pendant cette période, le navire reçu 293 malades; il en ramena 201 à Marseille.

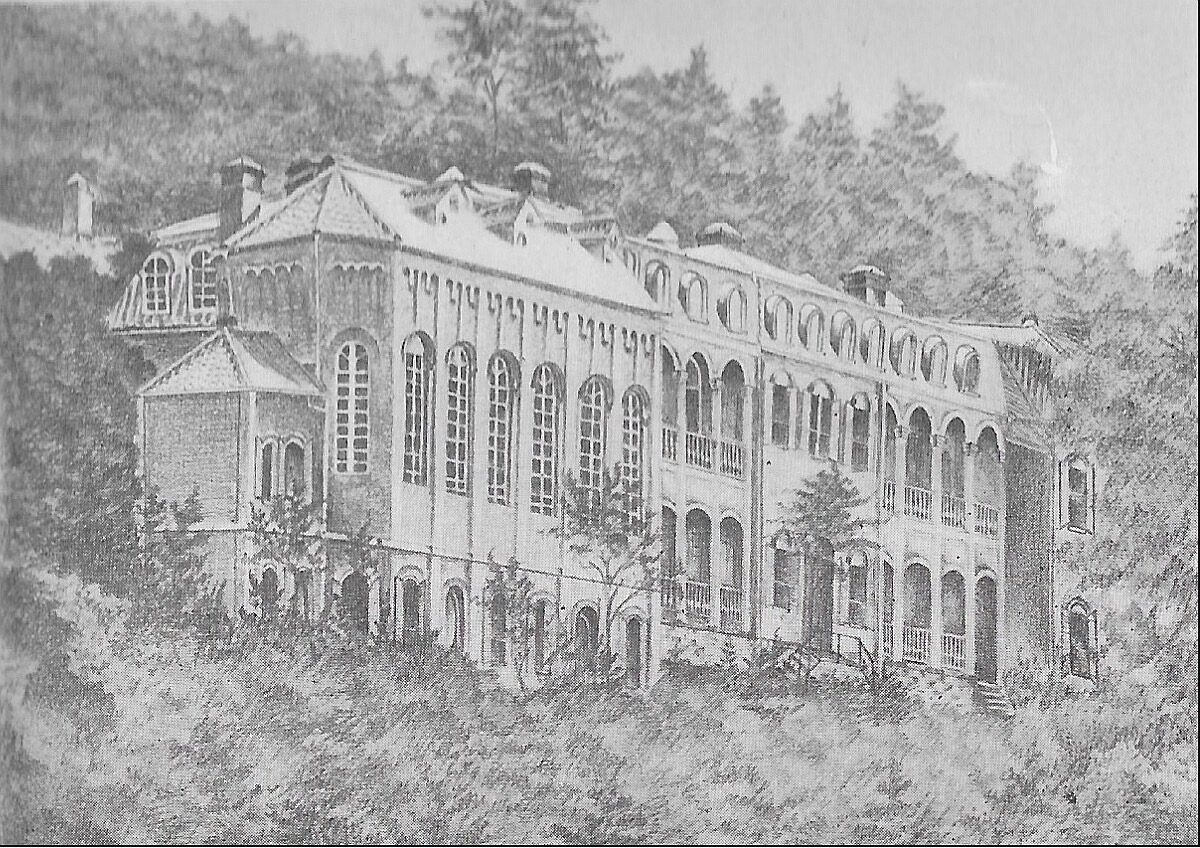

En parallèle, on installait un hôpital à Nagasaki, à compte du 3 novembre 1900. Il existait déjà dans cette ville de 120 000 habitants un hôpital, une école de médecine et de pharmacie et un Institut Pasteur. Il y avait également un hôpital européen dirigé par des religieuses françaises de l’ordre du Saint Enfant Jésus de Chauffailles. Tissier note que « les pharmacies japonaises sont bien approvisionnées, on y trouve à peu près tous les médicaments dont on peut avoir besoin. » L’hôpital fut installé dans un bâtiment des religieuses transformé quelques mois en sanatorium puis disponible pour l’hôpital de la Croix-Rouge. Six pièces y furent consacrées à la pharmacie, au cabinet du pharmacien, au cabinet du médecin-chef, à une salle d’opération avec une annexe, et une chambre pour un second-maître infirmier. Après le départ pour la France du Notre Dame de Salut, le pharmacien Tissier fut attaché à l’hôpital de Nagasaki qui reçu, durant son existence, 565 malades.

Tissier consacre un chapitre à l’analyse des maladies soignées dans les hôpitaux de la Société de la Croix Rouge française pendant la campagne, que ce soit à bord du bateau-hôpital ou à l’hôpital de Nagasaki. Il note que en temps de paix, les pathologies les plus fréquentes dans les garnisons sont la fièvre typhoïde et la tuberculose. Mais dans les armées en campagne aux colonies, la dysenterie et la paludisme sont les maladies qui font le plus grand nombre de victimes. Et ce fut aussi le cas lors de la campagne de Chine : sur 858 malades, 245 ont été atteints de dysenterie, mais on note quand même un nombre important de tuberculose (99), d’anémie grave (60) et d’affections chirurgicales (120). Tissier décrit ensuite dans le détail les causes des infections rencontrées et les cas cliniques détaillés.

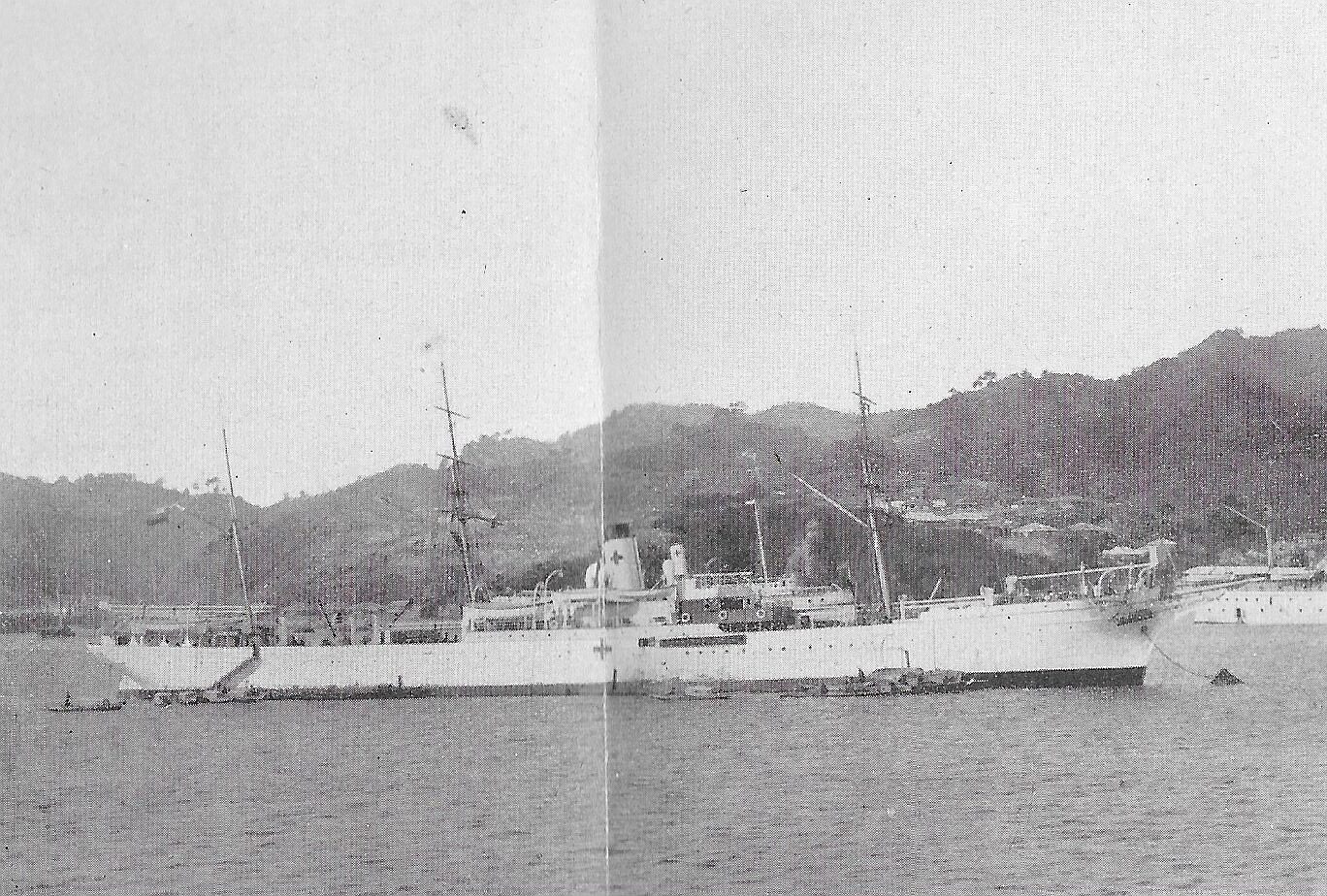

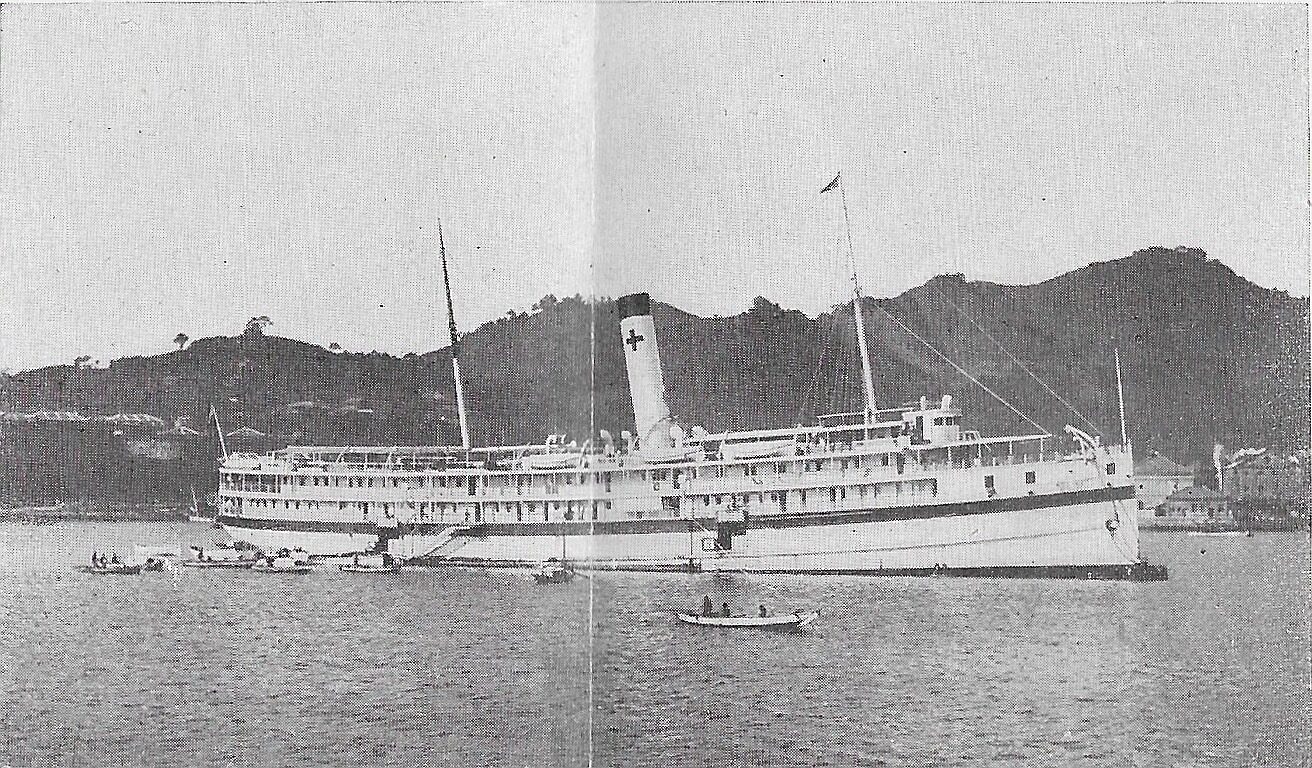

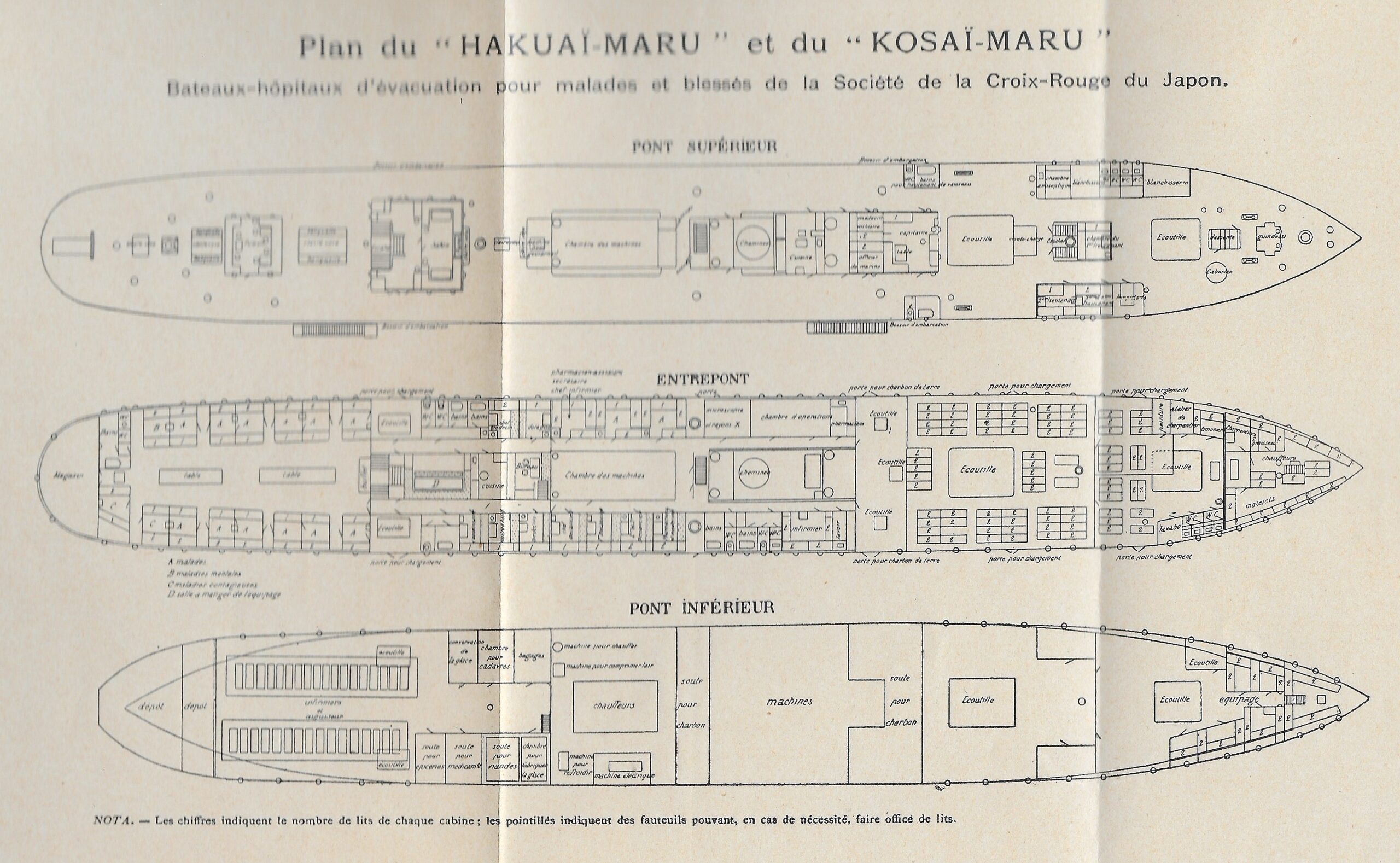

Enfin, une deuxième partie de l’ouvrage s’intéresse à tous les navires-hôpitaux durant la campagne de Chine. De nombreux pays avaient en effet envoyé leurs propres navires-hôpitaux : La France (Vinh Long et La Nive), l’Allemagne (Gera, Wittekind et Savoia) les Etats-Unis (Relief), le Royaume-Uni (Le Carthage, Le Main, Princess of Wales), le Japon (Hakuai-Maru, Kosai-Maru), et la Russie (Czarikza). Il est surtout intéressant d’examiner les navires étrangers. Les navires allemands comportent tous une pharmacie : dans le Gera, la pharmacie est associée à un laboratoire pour les analyses et la bactériologie, et une salle de photographie avec appareil radiographique (ce qui est tout à fait exceptionnel à l’époque). Toutes les salles des malades ont un coffre à médicaments d’urgence et à pansements. Sur le Wittekind, Tissier note aussi ces coffres à médicaments, et que beaucoup de ces produits sont sous la forme de comprimés.

Enfin, Tissier conclut son ouvrage par les conditions que doit réaliser un navire-hôpital, tenant compte de son expérience en Chine et au Japon. Pour lui, il faut par exemple prévoir dans chaque salle des malades « un placard contenant les médicaments d’urgence, les solutions et les pansements nécessaires à toute salle d’hôpital ». Par ailleurs la pharmacie »peut ne pas être très grande, à la condition de lui adjoindre une tisanerie, dans laquelle viendrait aboutir un tuyau de vapeur, permettant d’obtenir rapidement et à volonté de l’eau chaude. A côté de la pharmacie se trouverait une salle plus vaste, bien éclairée, dans laquelle on pourrait faire les analyses et les études de microbiologie ». Il préconise également d’installer un laboratoire de photographie et un appareil de radiologie. Enfin, il préconise que le commandement du navire soit confié au médecin-chef. « C’est ce que n’ont pas hésité à proclamer les Allemands, les Américains et les Anglais ».

Ce livre est accessible sur Internet https://archive.org/details/b24860608/page/n3/mode/2up. René Tessier deviendra par la suite médecin consultant à Vichy et membres de la Société de médecine et d’hygiène tropicale.