Il y a plus de 60 ans, un pharmacien de Strasbourg, Pierre Feder, eut l’idée de publier un ouvrage de près de 200 pages sur la pharmacie en Alsace, dont nous allons extraire quelques informations. Le même auteur publiera par la suite d’autres ouvrages sur les pharmacies de Strasbourg. L’auteur commence par évoquer le XIIe siècle et la publication du « Codex Guta-Sintram », joyau de la bibliothèque du Grand Séminaire de Strasbourg. Il s’agit d’un recueil daté de 1154 , écrit par Guta, une moniale du couvent de Schwarzenthann, filiale de Marbach, et décoré d’enluminures par Sintram, chanoine régulier de Marbach. La partie qui nous intéresse est le calendrier illustré où chaque mois est représenté par trois personnages ayant chacun une signification particulière. On y trouve également des préceptes d’hygiène, des conseils diététiques et des remèdes, drogues d’origine végétale et animale, et certaines compositions pharmaceutiques.

Le vin de pouliot mentionné ici pour le mois de mars « rappelle l’usage, encore fort répandu au XIIe siècle en Alsace, des vins aromatiques sucrés ou miellés », nous dit Pierre Bachoffner à ce sujet (Les préceptes d’hygiène enluminés du Codex Guta-Sintram, 1154, 1983).

Les premières pharmacies alsaciennes n’apparaissent qu’après la publication de l’édit de l’empereur Frédéric II en 1224. Cet édit exige la séparation des professions de médecins et d’apothicaires sur l’ensemble du Saint Empire romain germanique. La première mention d’un apothicaire dans le Haut-Rhin se trouve dans un manuscrit de 1298 conservé aux archives municipales de Colmar. Mais il semble que Colmar eut sa première pharmacie vers 1325. Son premier propriétaire connu (1334) se nommait Heynin.

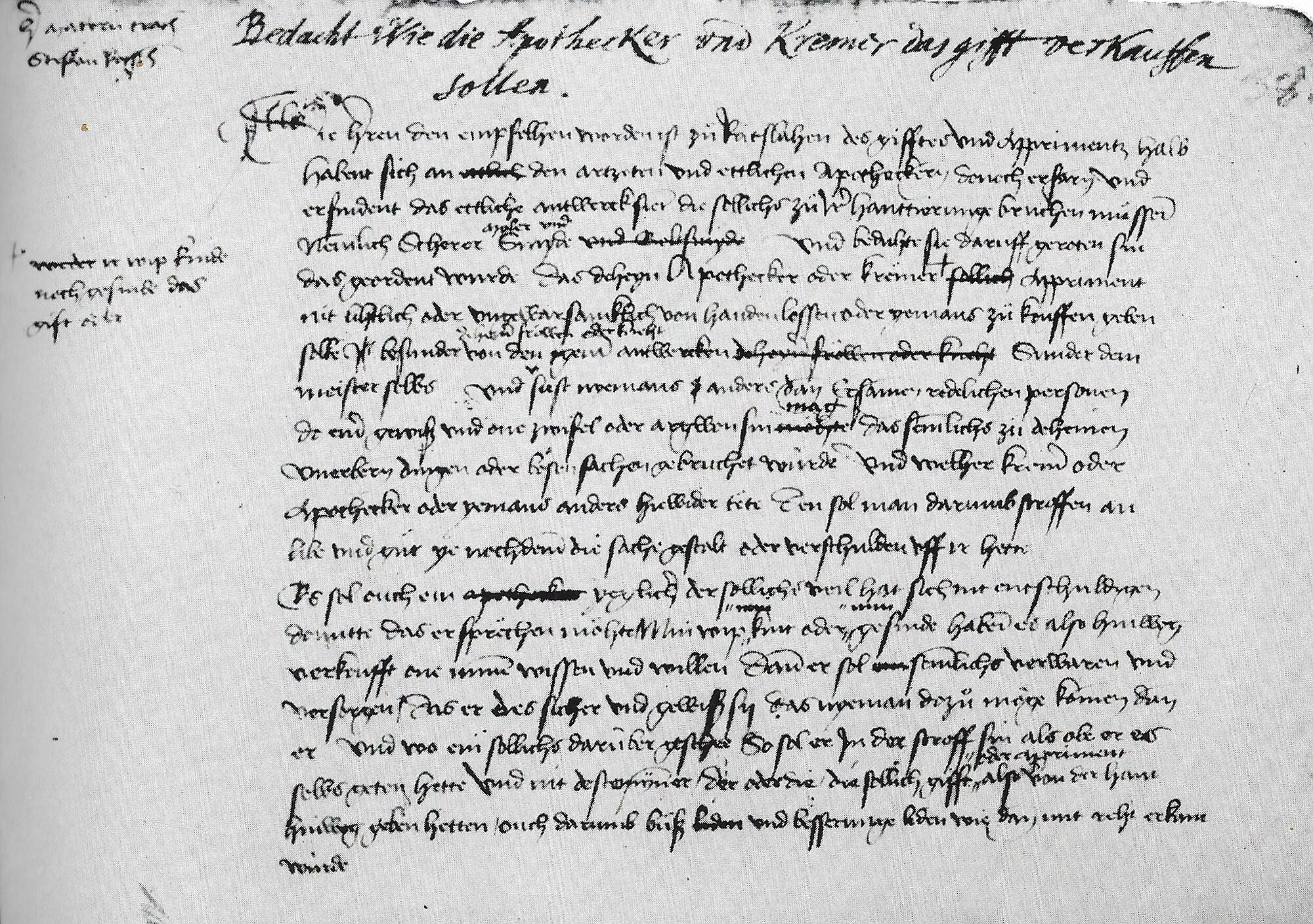

Photo Archives municipales de Strasbourg

Au XVe siècle, un enquête menée par les conseillers municipaux de Strasbourg révéla que certains artisans, tels que les rémouleurs, les peintres, les forgerons, se livraient couramment à la distribution de poisons au public. Pour mettre fin à ces abus dangereux, le Conseil de la ville décréta que seuls les apothicaires et épiciers auraient droit de vendre des poisons, et qu’ils seraient tenus pour responsables des conséquences éventuelles. Le décret reproduit ci-contre constitue le premier acte officiel d’une réglementation de la profession pharmaceutique en Alsace

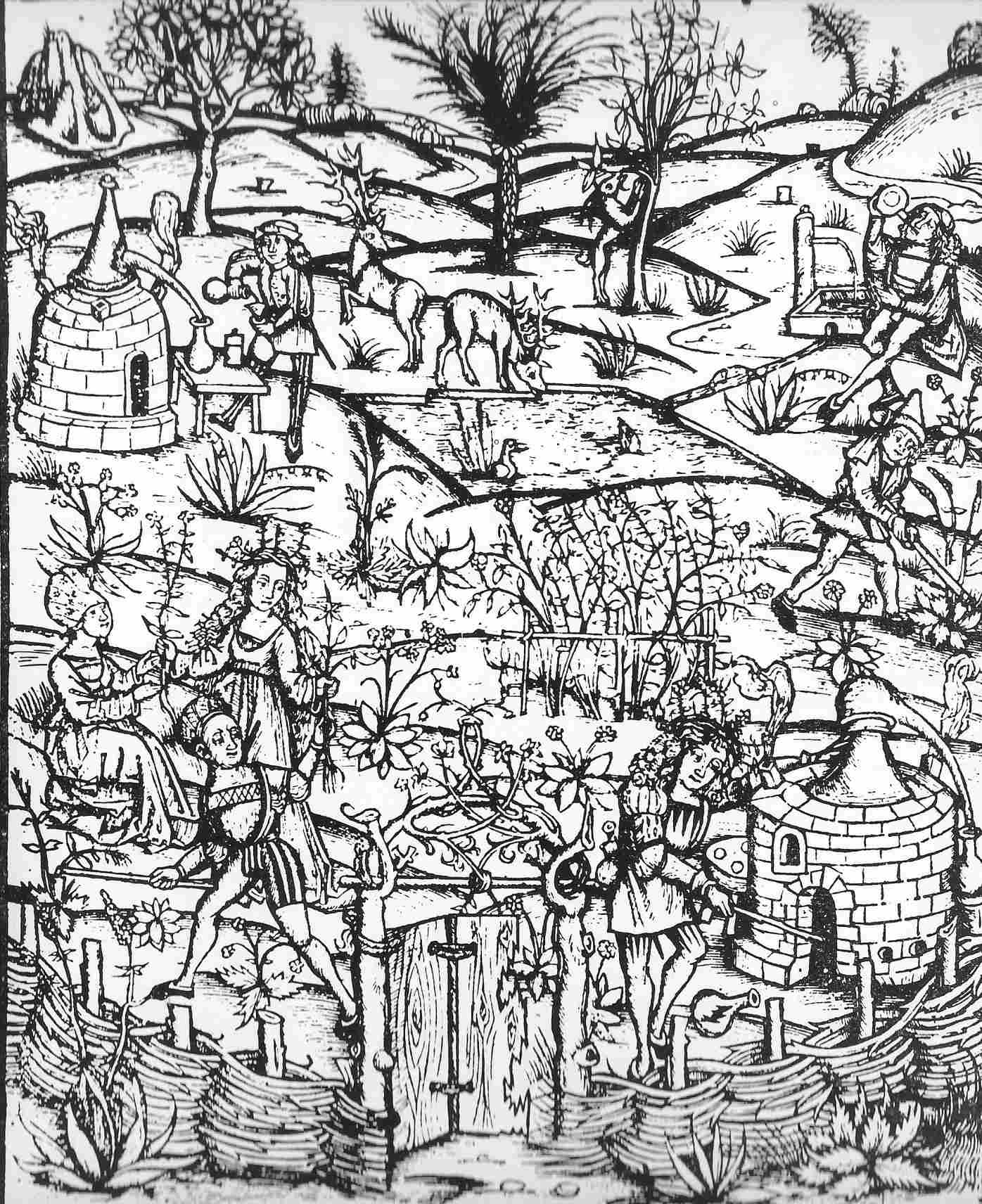

Le botaniste , chirurgien et apothicaire Jérôme Brunschwig naquit à Strasbourg vers 1470. Il publia, le 8 mai 1500, son « Liber de arte destillandi » avec de très nombreuses gravures représentant four à distiller, fioles, plantes… empruntées à « l’Hortus sanitatis » dont voit à droite la première page. Ce livre est un traité de plantes destiné aux apothicaires et médecins mais également aux familles, ce qui lui valut une très grande publicité et de très nombreuses éditions. Chaque plante est accompagnée de sa description et des indications sont données tant sur l’art de distiller que sur l’emploi du distillat en thérapeutique humaine.

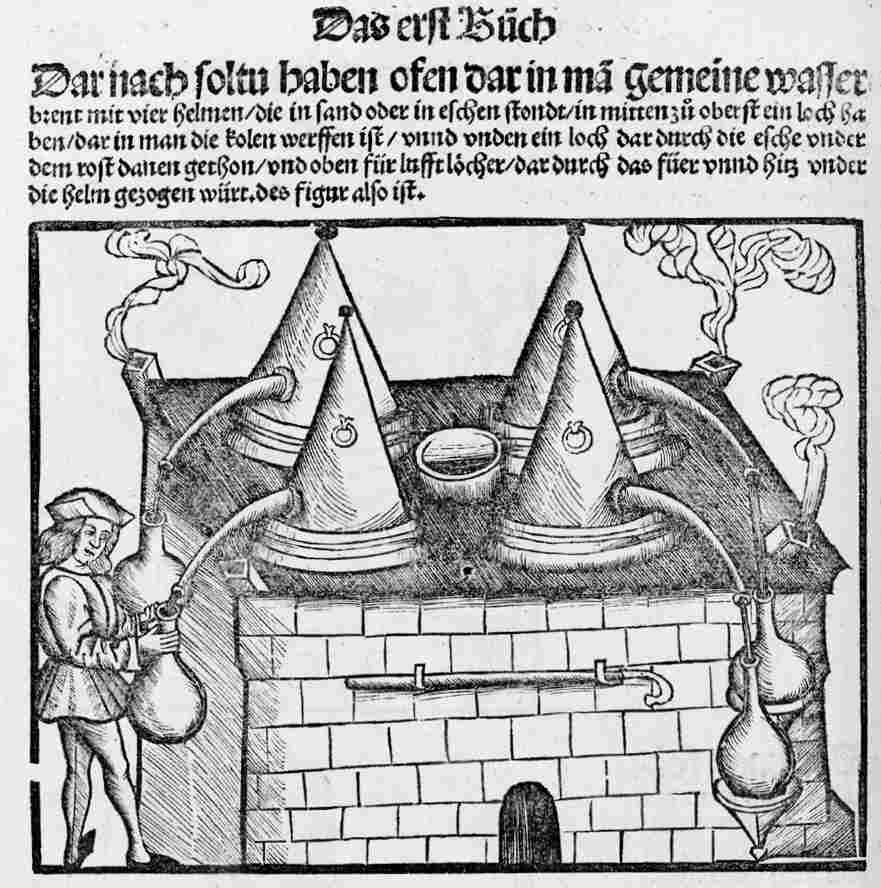

« Ces gravures nous montrent les procédés de distillation au XVIe siècle.

De gros fours en brique, aux cheminées disposées au quatre coins, dispensent la chaleur à d’énormes alambics dont la coiffe est en métal. le liquide de distillation est recueilli dans des vase en terre cuite.

Le nom allemand de ces installations (« Rosenhütten ») nous dit qu’elles étaient principalement destinées à la préparation des eaux et essences de roses » (Feder).

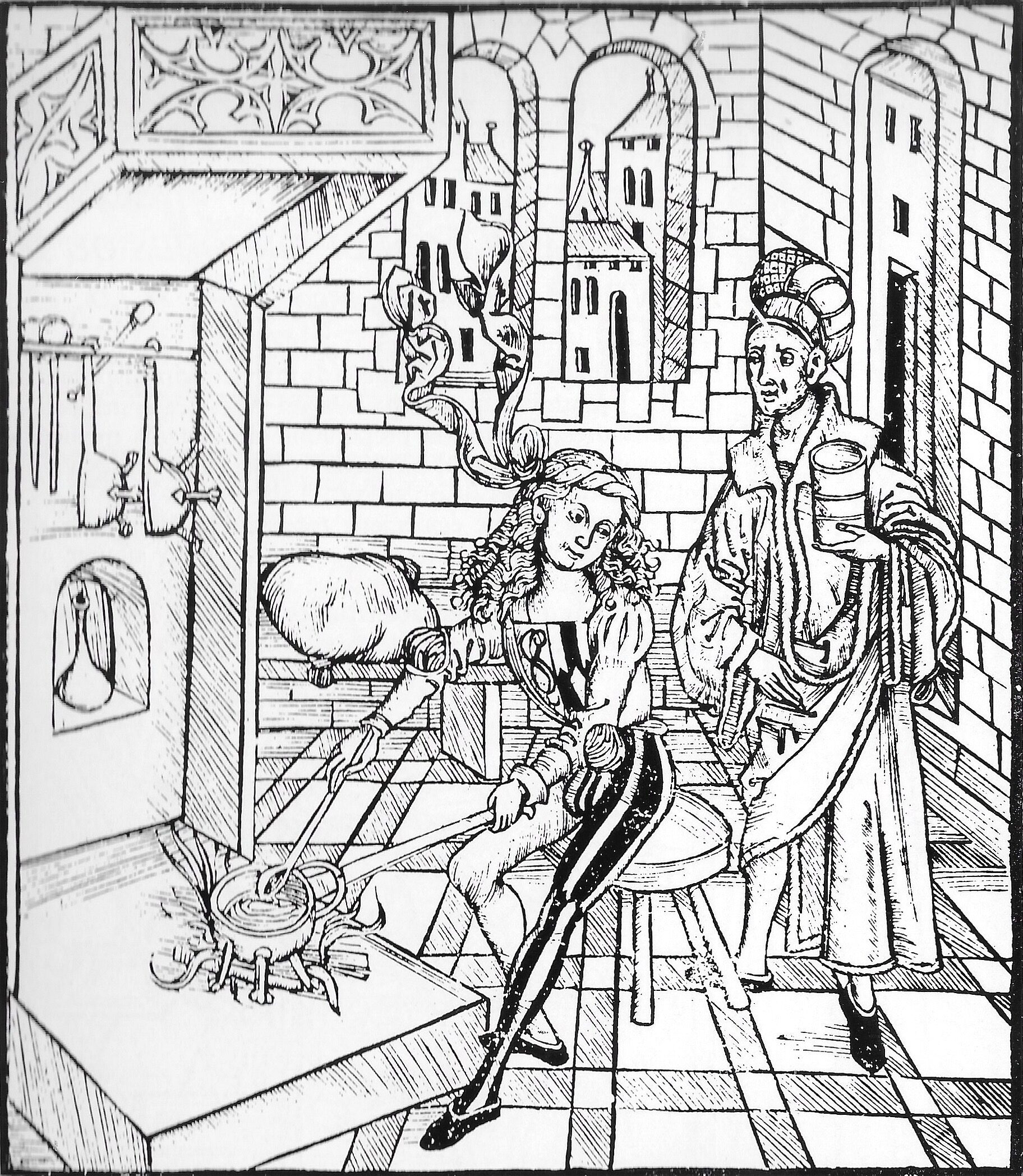

La gravure tirée du même ouvrage montre comment devait se présenter l’intérieur d’une pharmacie strasbourgeoise au XVIe siècle, ou plutôt le laboratoire de préparation de médicaments.

On y voit un aide-préparateur bien vêtu préparant une mixture sous la surveillance du maître apothicaire.

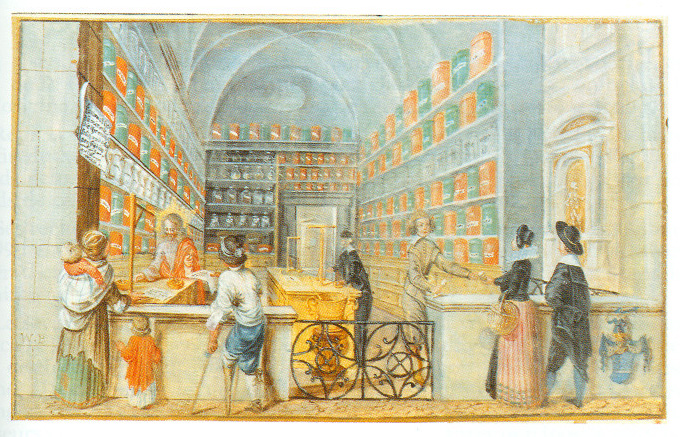

Parmi les informations montrées dans cet ouvrage de Pierre Feder, on peut voir cette gravure qui représente la vente de thériaque.

« Cette préparation, aux composants innombrables, avait au Moyen-âge la réputation d’être une drogue douée de propriétés multiples et miraculeuses. Elle est en quelque sorte la quintessence, voilée de mystères, du pouvoir thérapeutique extrait des substances des trois règnes, minéral, animal et végétal ».(Feder)

« Sa préparation devait se faire en public, sous la surveillance du « médecin physicus » et des magistrats de la ville. Son prix était élevé et sa présentation, comme en témoigne cette gravure strasbourgeoise, n’était faite que dans des pots et récipients de grande valeur et richement décorés« .

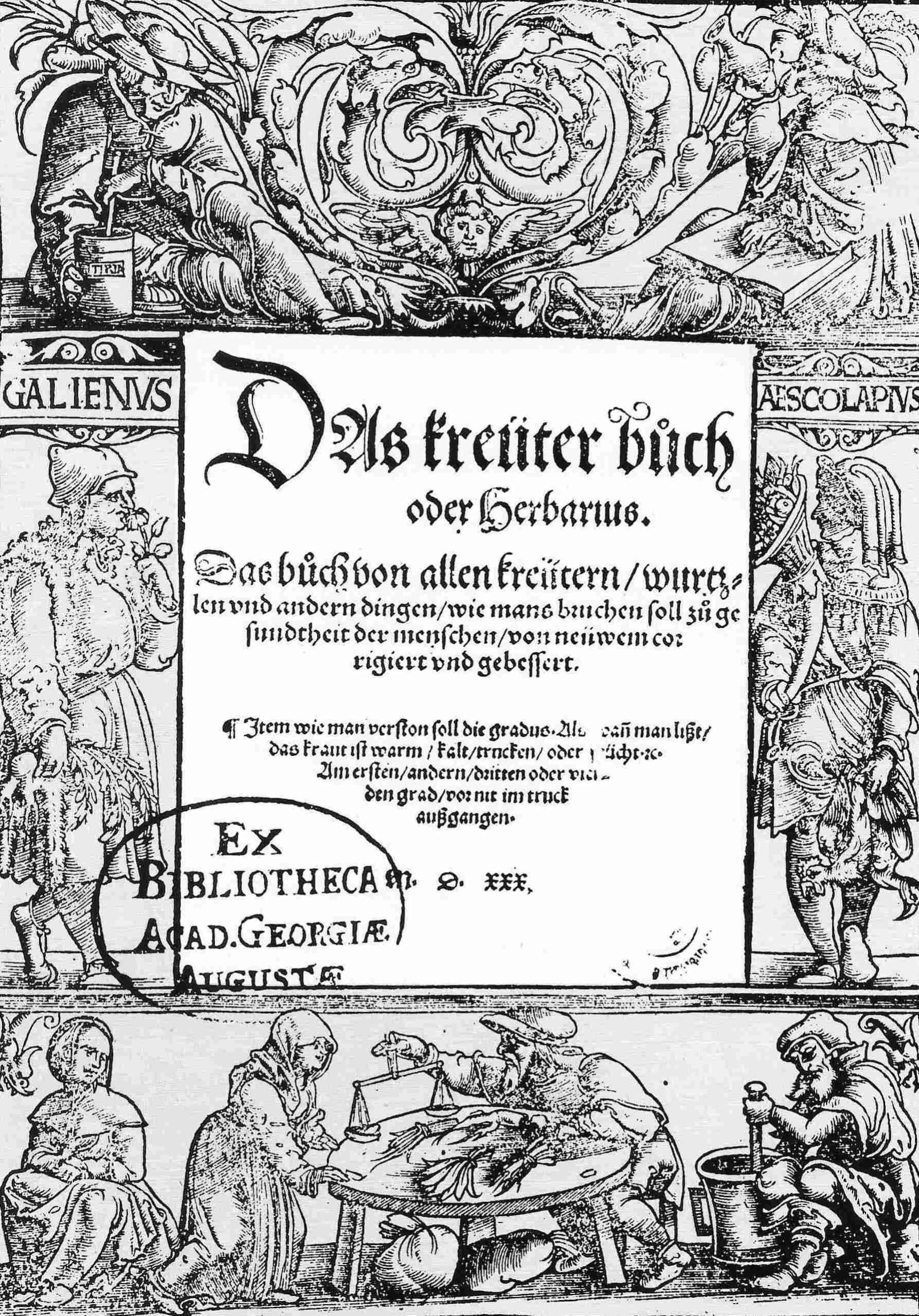

Un autre ouvrage imprimé à Strasbourg est l’herbarium de Brunfels en 1530. « Son frontispice nous montre à gauche Galien, une fleur et un navet dans la main, et à droite, Esculape tenant un coq et une corne d’abondance. Dans la bordure inférieure (ci-dessous), nous voyons une scène représentant un apothicaire achetant des plantes. il les pèse à l’aide d’une balance à main, et la vendeuse, une paysanne, tend la main pour en obtenir le prix. Ces plantes sont ensuite broyées dans un mortier ».

« Ces plantes sont ensuite broyées dans un mortier. Le livre traite essentiellement de plantes. l’auteur, cependant, n’a pu s’empêcher de mentionner des produits très divers fort en l’honneur à l’époque, tels que les dents d’éléphants, grenouilles, cantharides, pétrole, pierres précieuses, cire d’abeille, beurre, viande et sang de bœuf ».

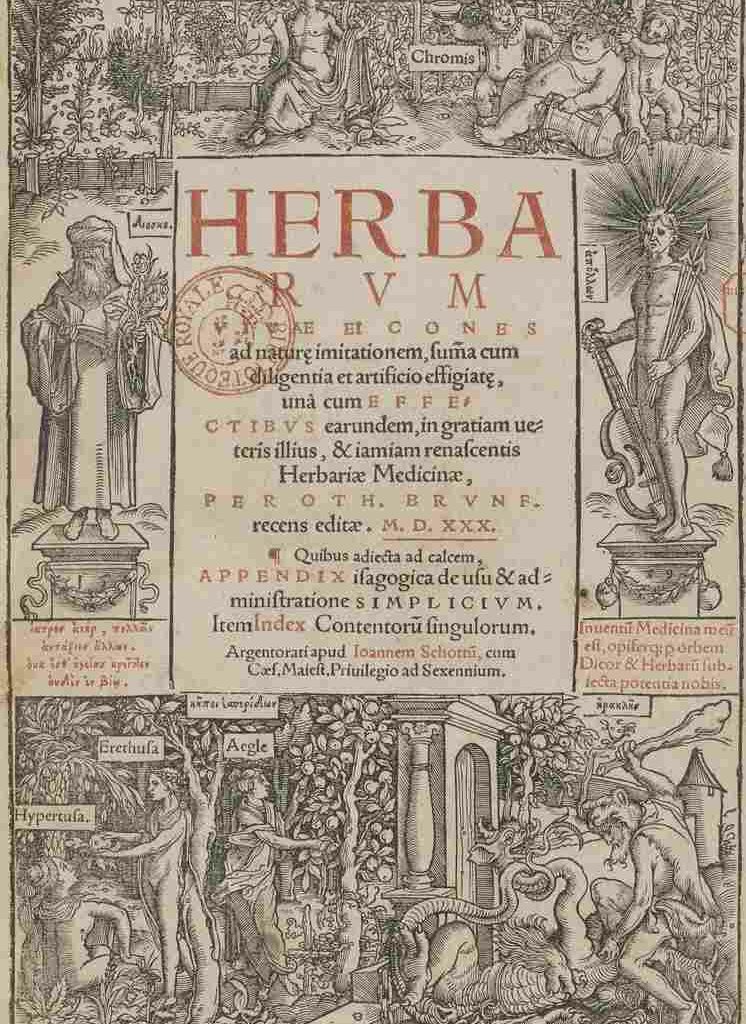

La même année 1530, Otto Brunfelds fit paraître, chez Schott, imprimeur à Strasbourg, un traité de botanique illustré par le graveur strasbourgeois Weiditz.

Cet ensemble en deux volumes contient une centaine de gravure de grande taille et 75 plus petites.

« Toutes ces plantes sont dessinées avec un grand soin : elles sont remarquablement imprimées et dénotent un esprit d’observation rigoureux et fidèle. »

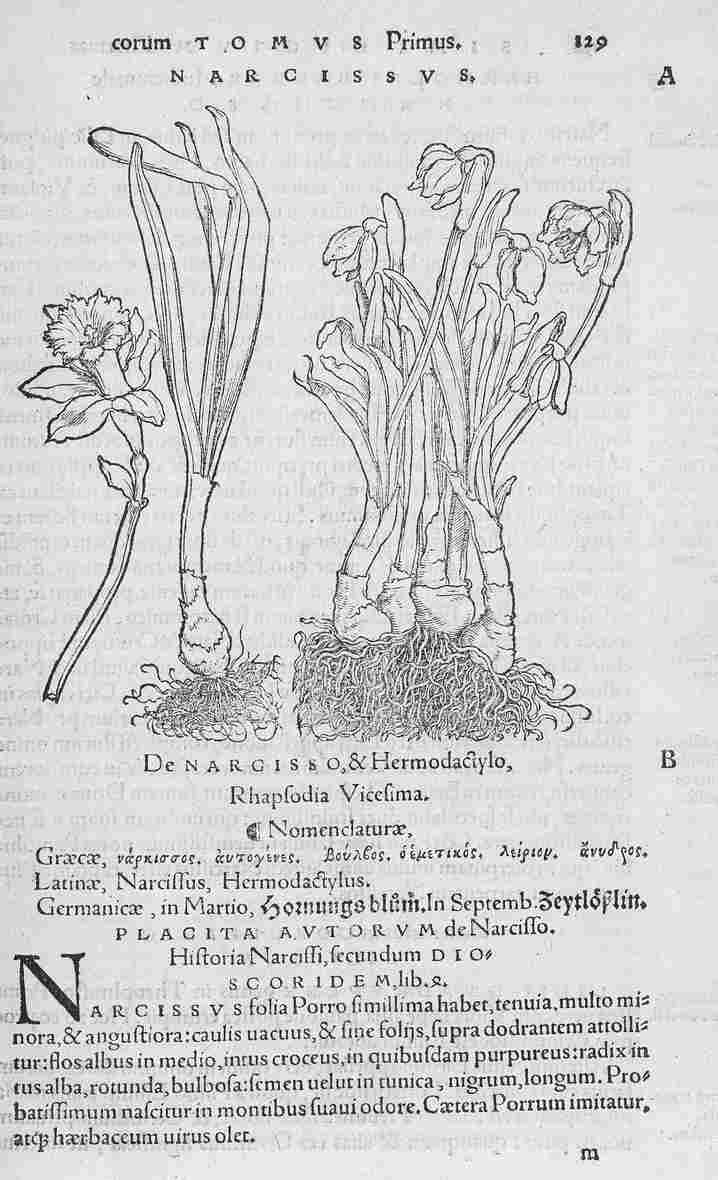

Ci-dessous l’exemple de la narcisse.

Passons au XVIIe siècle où Pierre Feder montre différents aspects de cette période comme la création de taxe des médicaments en 1647 à Strasbourg et en Alsace, la création de la pharmacie de la Sainte Vierge en 1680 ou encore l’édit royal de 1682, première mesure légale concernant la pharmacie de toute la France, y compris l’Alsace. L’ouvrage nous montre aussi la fameuse gravure du Christ apothicaire que l’on doit à l’artiste alsacien J. G. Baur.

Baur visita très tôt l’Italie. il s’en inspira visiblement pour représenter l’architecture du local et les vêtements des personnages. A gauche, le Christ pèse les drogues à l’intention d’indigents et d’un infirme qui présente une prescription médicale. Le personnage central peut faire figure de pharmacien titulaire de l’officine; son fils, à droite, richement vêtu, vend un remède à un couple de bourgeois aisés. Au dessus du Christ, une inscription en allemand tirée de l’Évangile selon saint Mathieu « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. »

`Au XVIIIe siècle, une des grandes figures de la pharmacie en Alsace est Jacob Reinbold Spielmann (1722-1783). Il fut docteur en médecine et en philosophie, pharmacien, botaniste, chimiste et chanoine de Saint-Thomas. Comme l’indique le « Dictionnaire d’histoire de la pharmacie », Il passa l’essentiel de sa vie à Strasbourg, sa ville natale, et apprit le métier d’apothicaire chez son père. Après avoir fréquenté l’Université de Strasbourg, il entreprit le « grand tour » qui allait le conduire successivement à Berlin, à Freiberg (en Saxe) et enfin à Paris. Revenu à Strasbourg, il fut nommé maître apothicaire, en 1743, et obtint, en 1748, le titre de docteur en médecine. Il fut nommé, en 1749, professeur de médecine, et, en 1755, professeur de poésie grecque et latine à l’Université de Strasbourg, puis, en 1756, professeur d’éloquence.

Spielmann fit preuve d’une telle flexibilité intellectuelle qu’il remplit ces fonctions, en apparence très éloignées de ses études, avec un immense succès. En 1759, il accéda au grade de premier professeur de médecine avec obligation d’enseigner la chimie, la botanique et la matière médicale. Dans le laboratoire de sa pharmacie « Au Cerf » (Zum Hirsch) près de la cathédrale de Strasbourg, Spielmann enseignait la chimie. Son élève le plus illustre fut l’écrivain Johann Wolfgang von Goethe, plus tard ministre du duc de Saxe-Weimar.

Cette fameuse pharmacie du Cerf a été détruite deux fois par les flammes (aux XVe et XVIe siècles), et fut reconstruite en 1560. mais l’enseigne du Cerf ne fut adoptée que vers le milieu du XVIIe siècle.

Elle inaugura cette tradition strasbourgeoise qui consiste à donner des noms d’animaux aux pharmacies, puisque nous trouvons à Strasbourg une pharmacie de la Licorne, du Cygne, du Corbeau, du Lion, de l’Ours, de la Cigogne, de la Mésange et de l’Aigle.

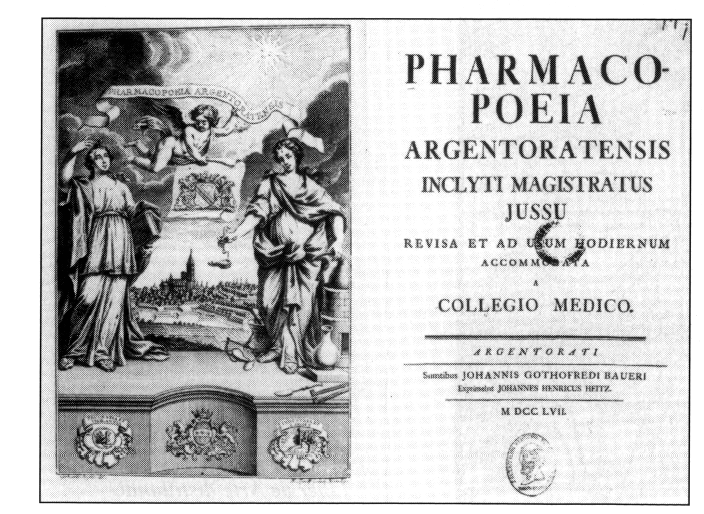

Un autre élément important dans l’histoire de la pharmacie à Strasbourg au XVIIIe siècle a été la publication d’une pharmacopée strasbourgeoise en 1757 dont on voit le frontispice ci-dessous. On y voit une vue d’ensemble de la ville mais aussi les figures allégoriques de la Médecine, à gauche, et de la Pharmacie, à droite. Entre les deux, l’écusson de la ville. On peut aussi distinguer des instruments qui accompagnent la pharmacie de l’époque : mortier, balance, spatules, vase et alambic.

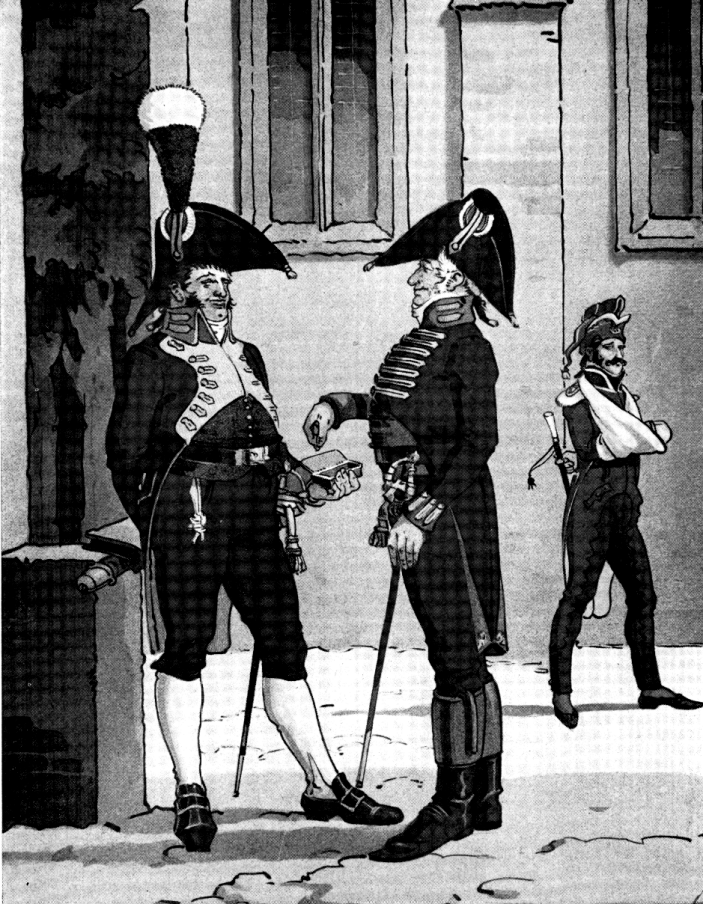

Le XIXe siècle est d’abord marqué par la Révolution et l’Empire. Strasbourg fut de tout temps une grande ville de garnison. Sa position stratégique sur le Rhin en faisait une place forte. On voit ici un pharmacien et un chirurgien de première classe aux armées, tous deux devant la chapelle de l’hôpital près de l’entrée principale des Hospices Civils de Strasbourg.

Le pharmacien porte la veste rouge, l’habit bleu à collet, parements et revers en velours vert-bouteille, aux longues basques et aux retroussis agrafés. Il porte le chapeau posé en demi-bataille, orné d’une cocarde tricolore et d’un plumet rouge placé sur le côté.

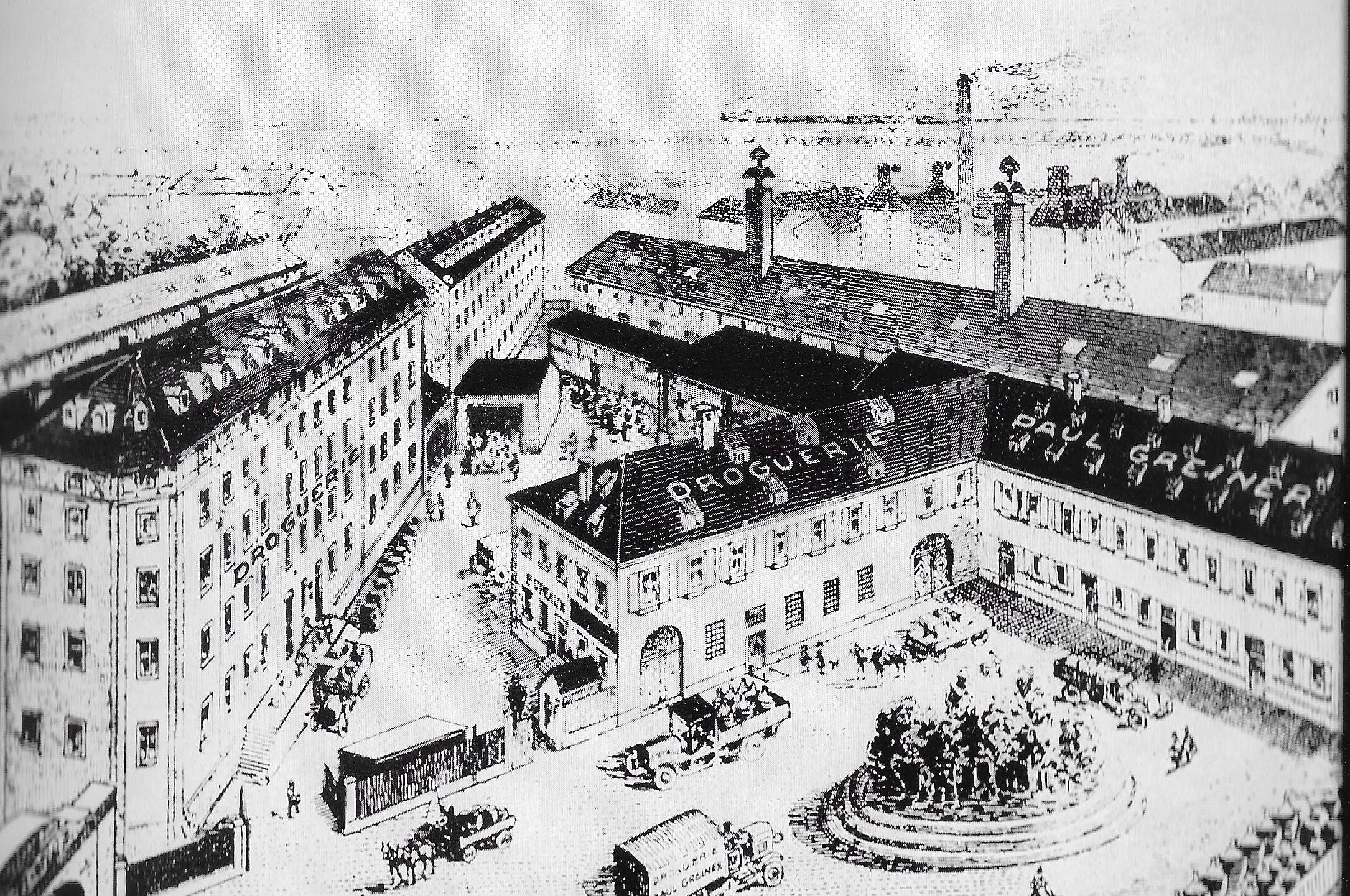

Le XIXe siècle voit se développer l’industrie pharmaceutique pour les matières premières (droguerie) et les produits finis. C’est en grande parte par des pharmaciens que furent créées les drogueries de Strasbourg. Sur seize drogueries mentionnées en 1912, sept étaient la propriété de pharmaciens. Ainsi, M. Adler, pharmacien et propriétaire de la pharmacie de « l’Homme de fer » fonda en 1873 une droguerie en gros au n° 14 de l’actuelle rue de l’Ail.

Passé entre les mains de M. Greiner, la maison fut alors transférée rue Saint-Marc et prit par la suite le nom de « Droguerie Saint-Marc ». La photo nous donne un aperçu en 1922.

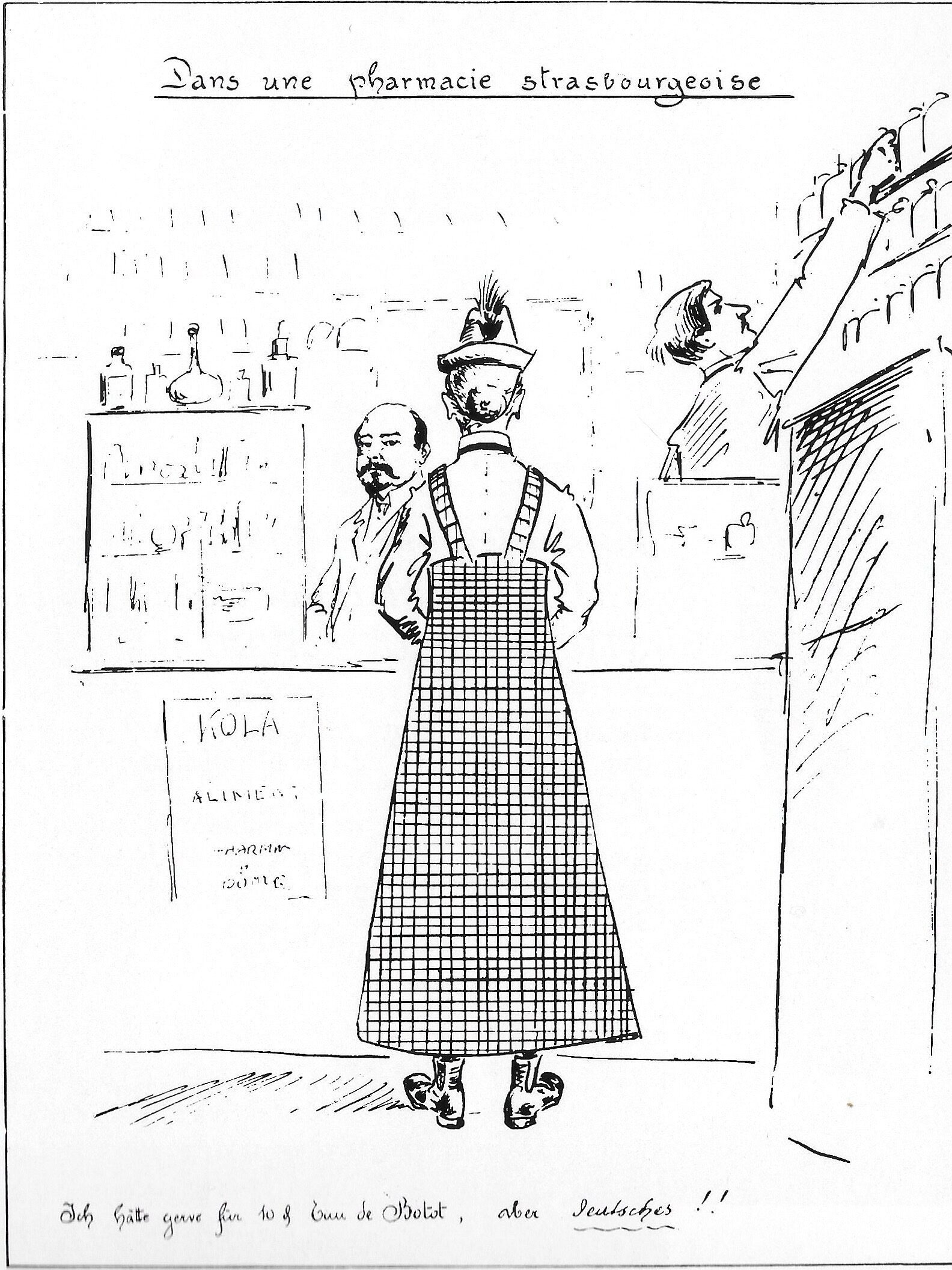

Pierre Feder montre une caricature amusante du XXe siècle. la scène se passe à la Pharmacie du Dôme à Strasbourg, vers les années 1900, donc à l’époque où l’Alsace était sous domination allemande. Une cliente, dont l’habillement ne laisse aucun doute quant à la nationalité, demande de « l’Eau de Botot pour dix pfennigs », mais insiste pour que ce soit de « l’Eau de Botot » allemande – ce qui n’a d’ailleurs jamais existé. Elle veut souligner ainsi de manière provocante, que tout ce qui est de fabrication française ne vaut rien. Cette petite histoire vécue – et oh combien significative de l’esprit allemand de l’époque – ne pouvait pas échapper aux rédacteurs du journal satirique « H2S » des étudiants en pharmacie de Strasbourg.

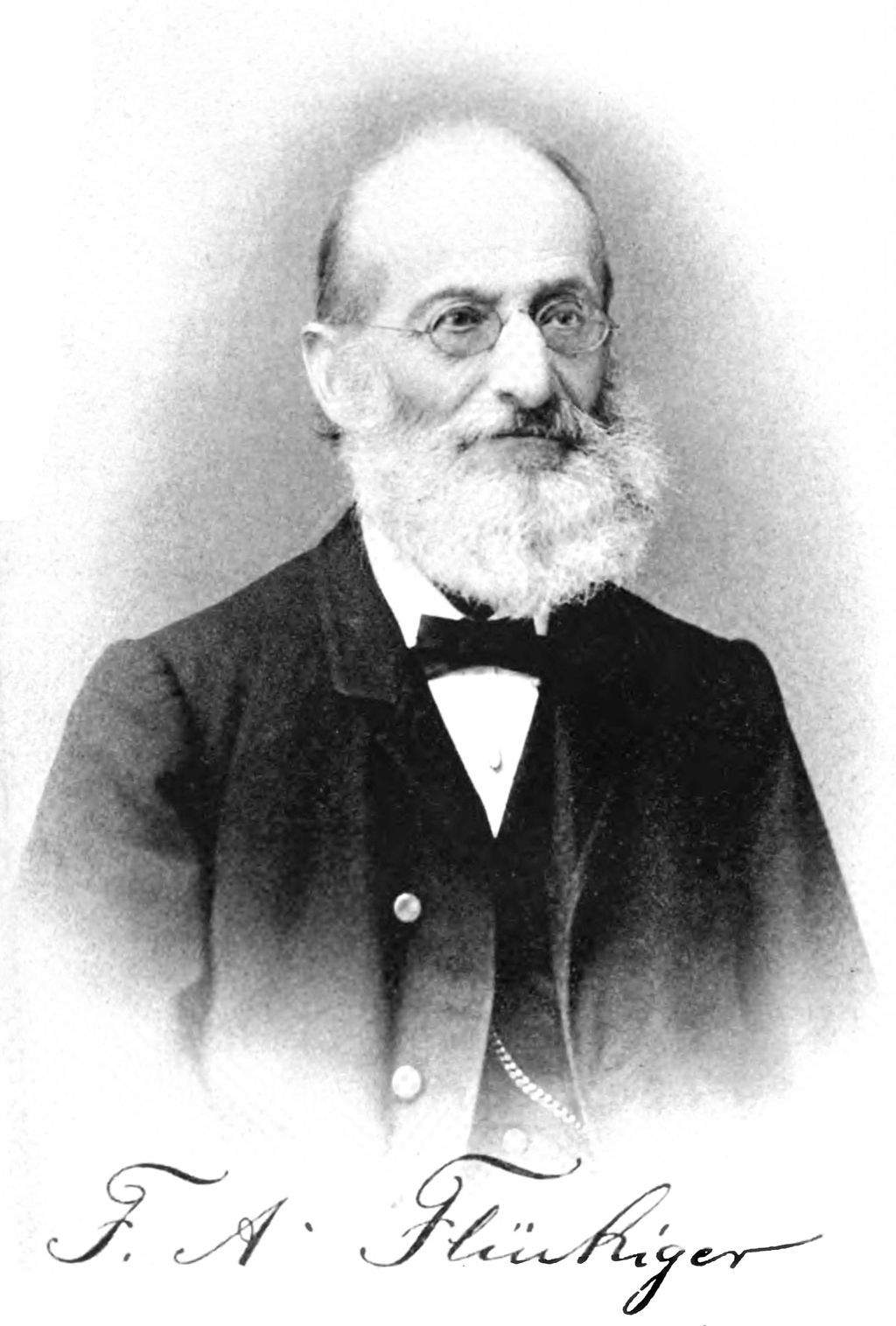

On ne peut pas terminer sans évoquer quelques personnages célèbres qui sont passés par Strasbourg et ont marqué la pharmacie : Frédéric Kirschleger (1804-1869) qui se consacra entièrement à l’étude de la flore alsacienne ; Charles Gerhardt (1816-1856) qui obtint à Strasbourg le grade de « Maître en Pharmacie » en 1844 , proche de Liebig et qui eut une œuvre considérable en chimie, y comprit la synthèse de l’acide acétylsalicylique ; Pasteur qui fut directeur de l’École Supérieure de Pharmacie de Strasbourg de 1848 à 1852 ; et F. A. Fluckiger (1828-1894) qui fut professeur à Strasbourg de 1873 à 1892. D’origine Suisse, il fut le premier directeur de l’Institut pharmaceutique de l’Université de Strasbourg. Son œuvre a été considérable.

Ce petit aperçu de l’ouvrage de Pierre Feder donne une idée de la Pharmacie en Alsace. D’autres auteurs comme Bachoffner, Julien, Labrude, Dirheimer et beaucoup d’autres ont publié à ce sujet dans notre Revue !